神社仏閣

神社仏閣 緊急告知です!彫り物満載の [舎人氷川神社] が公開されます 東京都

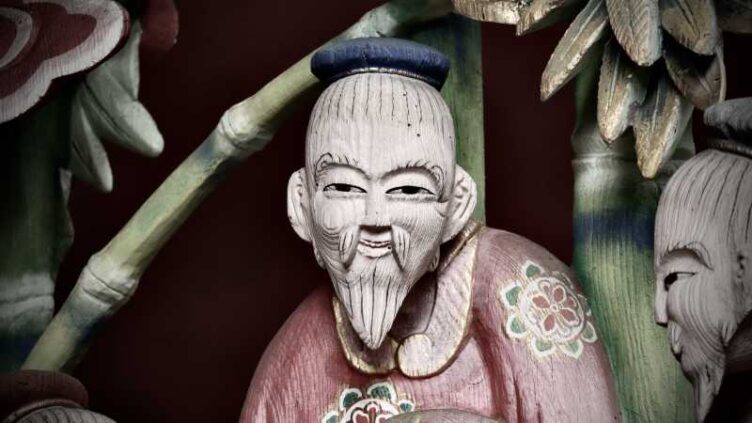

緊急告知です!東京都足立区の舎人氷川神社が公開されます!今まで 眼前にそびえ立つ金網に泣かされて来た愛好家の方々!12年に1度のこの機会を逃す手はありません!ぜひ 足を運んで 素晴らしい彫り物の数々を 直に目に焼き付けてください!向拝・向拝柱・海老虹梁や側面の浮き彫りなど、本殿全面に施された精緻な彫刻美は他に類を見ないものである。(案内板風)

神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  新潟県

新潟県