神社仏閣

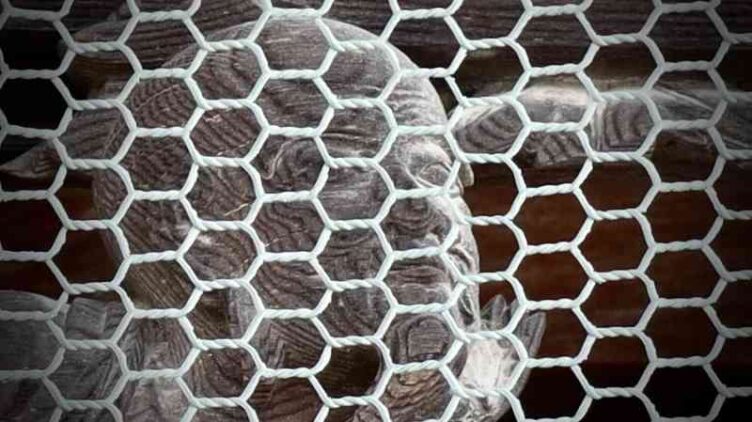

神社仏閣 節穴から覗いた星野甚内の菊慈童 [木乃宮神社] 群馬県

覆屋左面は上から下まで板張りです。 何とか中が見えないかと探したところ、小さな節穴を見つけました。

神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣