神社仏閣

神社仏閣 素戔嗚と役小角と謎の修験者 [稲荷神社] 千葉県

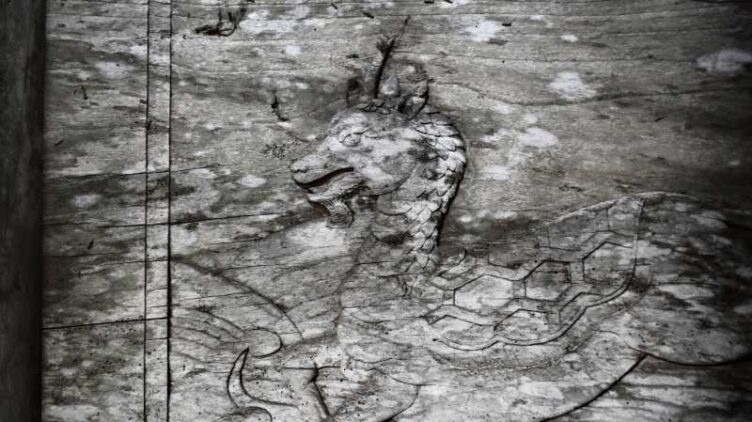

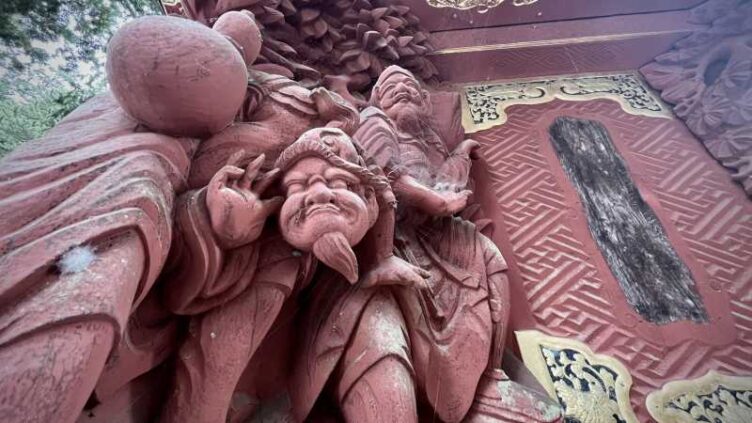

追記あり(2023.01.20)(2023.02.04)木鼻と脇障子の獅子が好みです。胴羽目はオモシロ下手ウマ調でしたが 獅子は割と劇画調です。彫師が違うのかも知れません。

神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣