令和元年神無月吉日、長野県大町市の霊松寺を訪ねました。

霊松寺の公式サイトを見ると、境内をライトアップしたりコンサートを主催したりと、ずいぶんオープンなお寺さんです。

由緒

応永十一年(1404)實峰良秀禅師により開かれる

明治十五年(1883)大隅流 石田房吉と三代矢崎善司により本堂再建

長野県最古の曹洞宗寺院

本尊 釈迦如来

本堂

(画像クリックで拡大画像が表示されます)

向拝水引虹梁上には飛龍。

唐破風懸魚には綺麗な形の鳳凰です。その奥にはデザイン化された龍。三代矢崎善司(林之丞)は彫刻が上手かったらしいので、本堂の彫り物はこの人の作品なのかな。

唐破風の上には何だか変に洋風の風神雷神がありました。これは金属製ですね。

山門

嘉永五年(1852)建立

明治十一年(1879)隣村の観勝院が廃寺になったため現地に移築される

大町市のサイトによると彫師は立川和四郎。

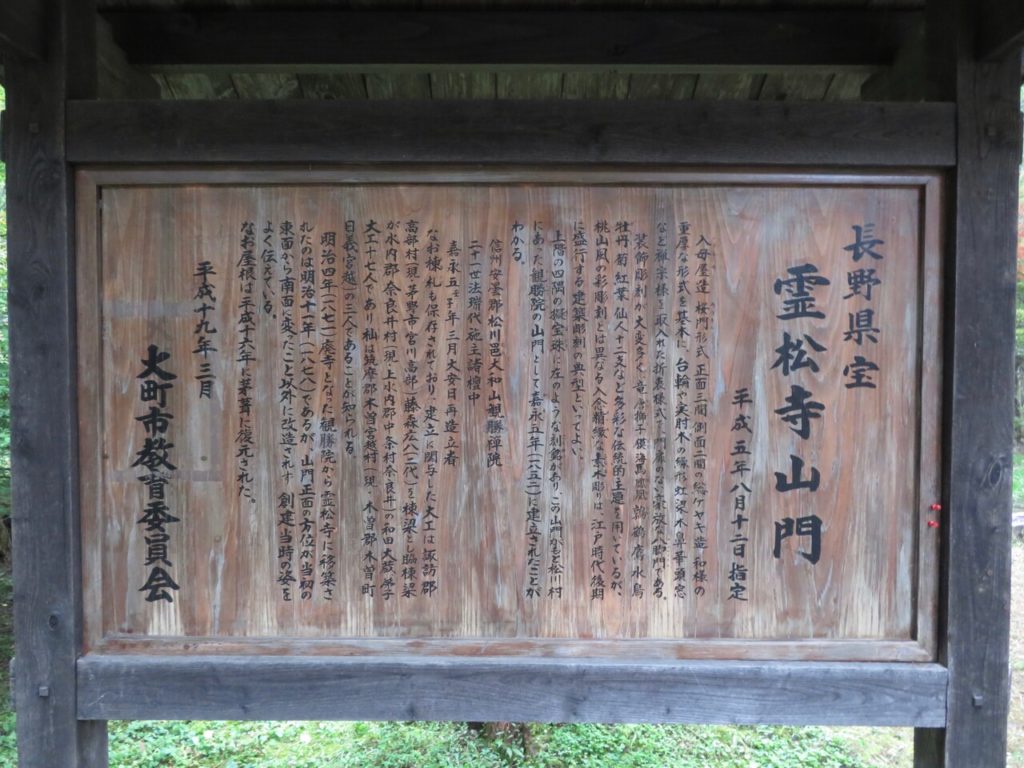

案内板

南面

南面右側小壁。ピンボケになっちゃいましたが、親子獅子の上には立川流の粟穂に鶉。

南面中央の虹梁上には親子龍。

南面左側にはまたまた親子獅子。その上は鶏かな。

東面左側には波に犀。その上は何だろ。ただの波か。

北面

北面左側小壁。ここだけ獅子が一匹です。その上には松に鷹。

中央の虹梁上には一匹龍。

右側には親子獅子。その上は松に鷹。

西面の梁の上左側には山鵲。その上は何の鳥だろ。

その隣は紅葉に鹿。その上はこれもただの波かな。

(画像クリックで拡大画像が表示されます)

霊松寺のサイトにはどこにも大隅流だとか立川流だとか書いてなくて、どうせライトアップするなら、もうちょっと彫り物を前面に出しても良いのに、って思っちゃいました。いろいろ解説を付けたら興味を持つ人もいるんじゃないかと思います。

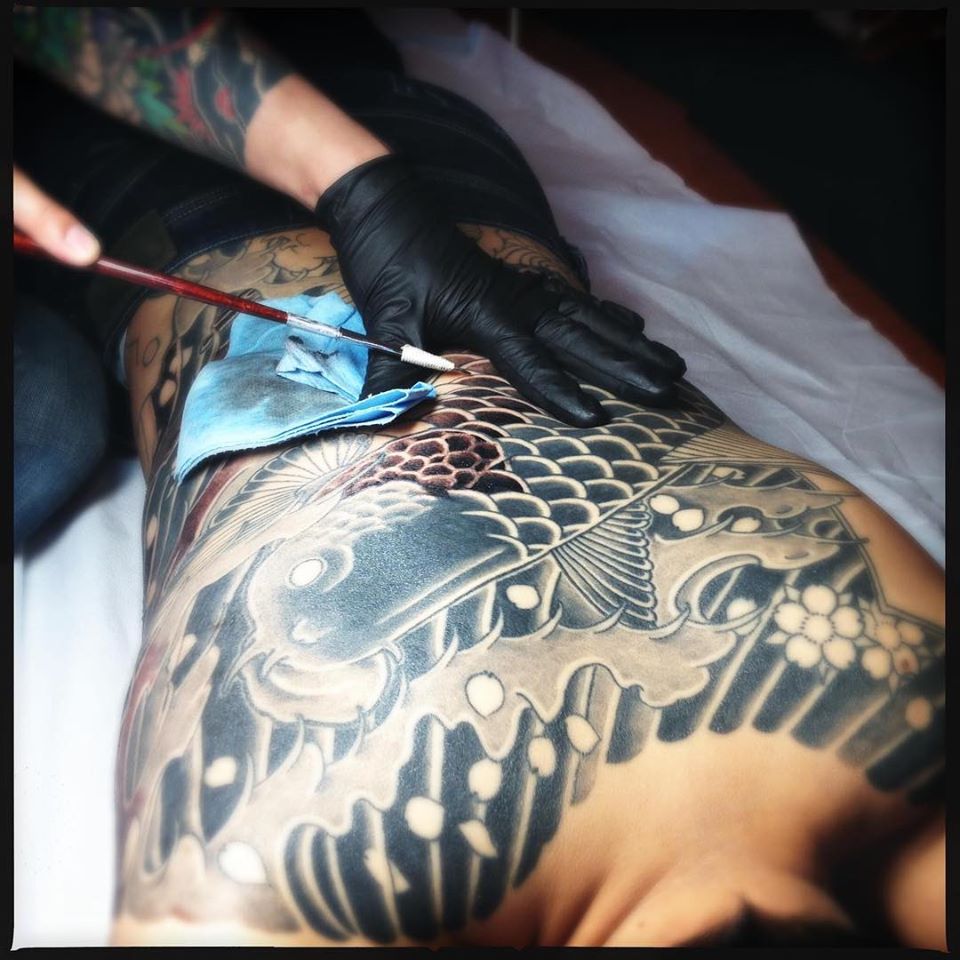

刺青師・龍元

コメント