令和三年八月、群馬県藤岡市の鬼石神社に参拝しました。

創建年不詳

御祭神 磐筒男命 伊邪那岐命 伊邪那美命

拝殿向拝。

向拝の龍が良いです。

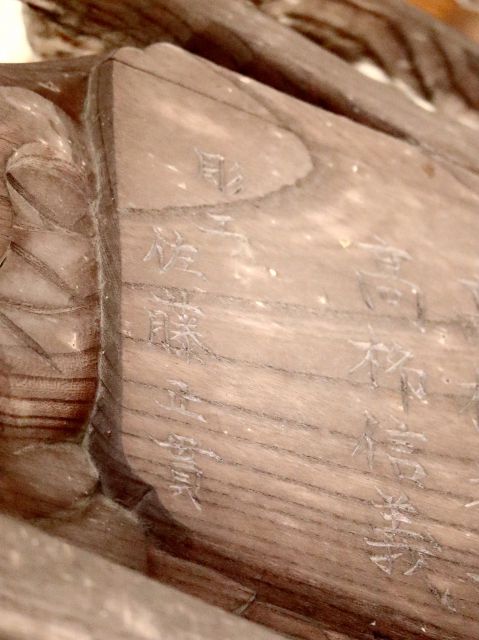

裏には寄進者らしき人の銘と共に「昭和九年十月」「彫工 佐藤正貫」と彫ってありました。

ググると、佐藤正貫は明治から昭和にかけて活躍した人で、近隣にこの人が手掛けた山車が多く残っている様です。近所の大内神社御本殿も佐藤正貫の仕事です。

裏へ回ります。

御本殿右面。

斗栱間には応龍です。

胴羽目と脇障子。

胴羽目は孔雀の様です。これは作風が古そうなので、拝殿とは違う人の仕事ではないかと思います。

御本殿背面。

胴羽目は鷹。

御本殿縁下に幅10cmほどのスリットがあり、案内板によると隙間から伝説の鬼石が見えるとの事ですが、んんん、、、よく見えませんでした。僕の執念が足りないせいかと思いましたが、後で調べると懐中電灯などで照らさないと見えないとの事。

妻飾り。暗がりで見ると大瓶束の飾りが獅噛みに見えちゃうんですよね。ここに獅噛みをつけるのって、案外最初はそういう発想だったのではないか、と想像します。

胴羽目と脇障子。

胴羽目は鳳凰です。

拝殿の右手には神楽殿がありました。

唐破風には鳳凰の彩色彫り物がありました。

拝殿のすぐ脇には社号不明の境内社があり、水引虹梁上には龍の彫り物。

良い彫り物ですが、こちらも佐藤正貫の仕事ではなさそうです。が、はっきりとは何とも言えません。

刺青師・龍元

108(2021.09.09)

コメント

onijiiです。

獅噛発見!近づいてみると・・・。

遠めに似てるんですよね。度々あります。(笑)

神社巡りをしている人は多いと思いますが、

大瓶束の部分を見る人はまずいないでしょう。

確認下さり大変ありがとうございます。(笑)

きっと年代順に並べると彫り物の発展の過程が分かるんでしょうけどね。

なかなか大変な作業ですよね。

丁寧に見ているつもりでも見落としが有るんですよね。

精進精進精進。。。