新潟県

新潟県 十二支の蟇股 [青海神社] 新潟県

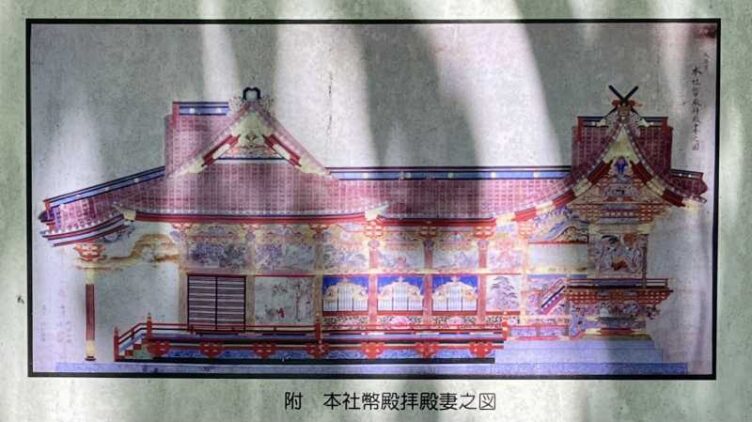

ここは大きな彫り物 胴羽目はありませんが 時間的な関係で寄ってみました。 向拝唐破風下に素晴らしい彫り物があった他、十二支の蟇股がありました。

新潟県

新潟県  新潟県

新潟県  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  栃木県

栃木県  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  栃木県

栃木県  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  栃木県

栃木県  栃木県

栃木県  神社仏閣

神社仏閣