新たに左面胴羽目の画題が判明しましたので再掲します。

平成三十年十二月吉日、外弟子の彫鈴と埼玉越生の龍ヶ谷熊野神社に参拝しました。令和元年七月にも再訪しているので、写真は混ざっています。

いい具合に歴史を感じさせる雰囲気です。龍穏寺山門の隣にあります。東向きの神社です。彫師は名工・岸亦八。

一の鳥居をくぐると奥に社殿が見えて来ます。

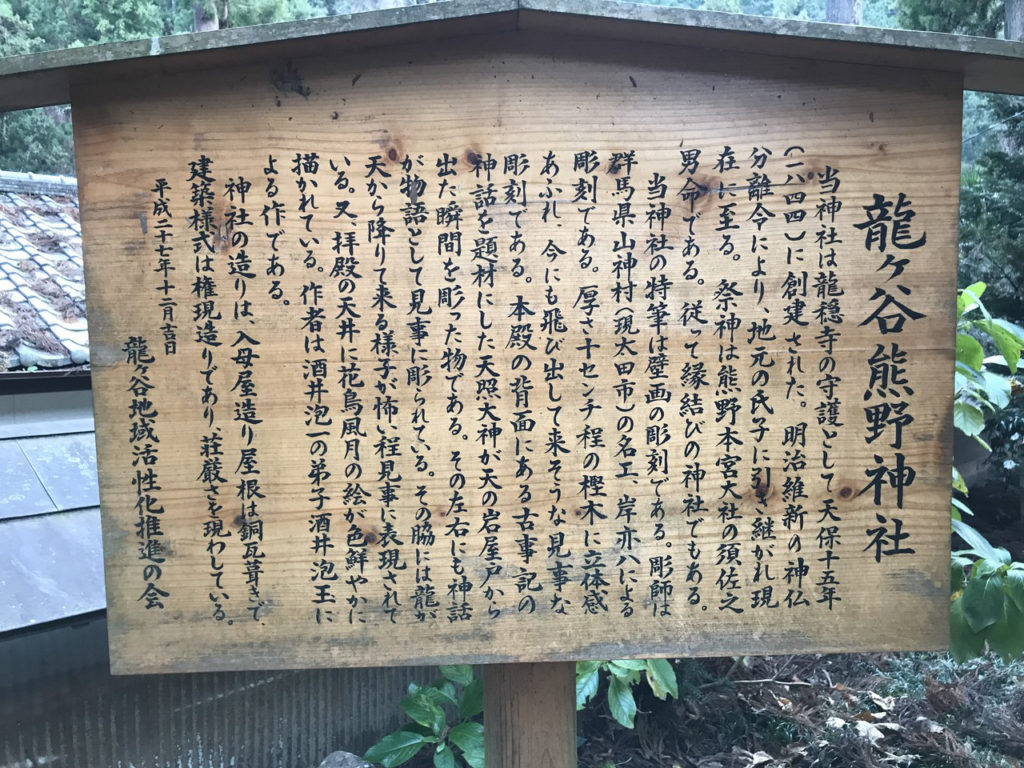

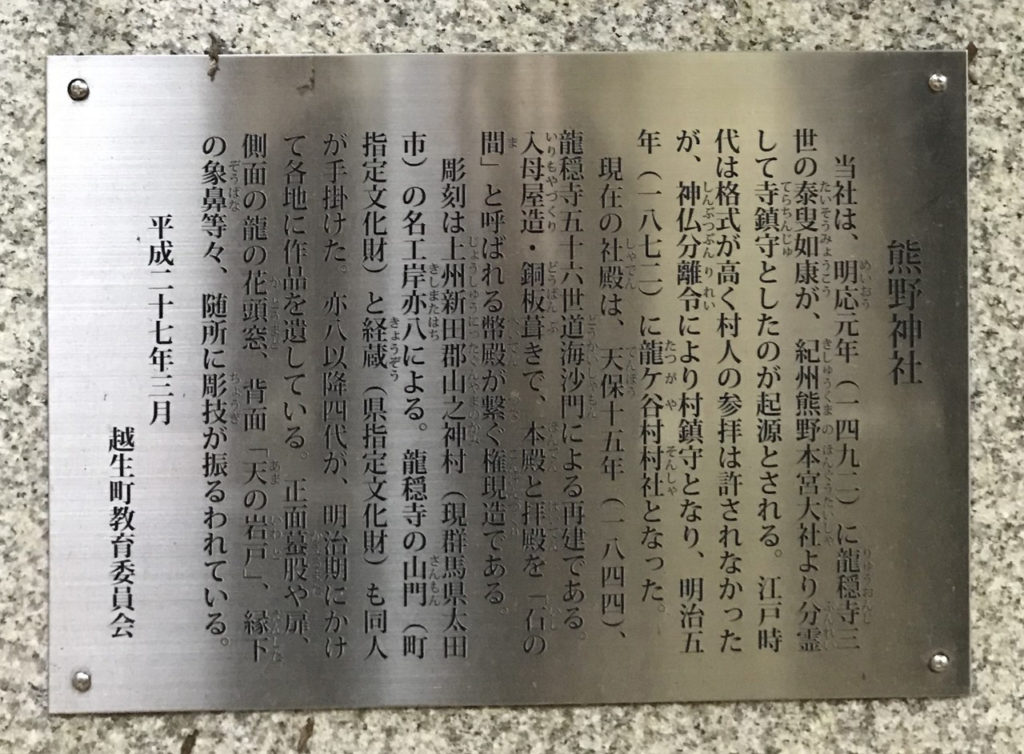

由緒

明応元年(1492)紀州熊野本宮より分霊

天保十五年(1844)社殿再建

御祭神

伊弉冉尊(いざなみのみこと)

速玉乃男命(はやたまのおのみこと)

事解乃男命(ことさかのおのみこと)

「天保十五年創建」と書いてありますが、ここにはもう一つ越生町教育委員会の案内板があって、それには「天保十五年再建」となっています。

拝殿

向拝

向拝虹梁上には 牛若丸 がありました。

木鼻には 獅子。

凛々しい獅子です。

拝殿扉

扉には仙人が彫ってありますが、鶴に乗った王子喬くらいしか分かるものはありません。

追記 (2020.08.06)左から費長房(ひちょうぼう)・武志士(ぶしし)・東方朔(とうほうさく)・王子喬(おうしきょう)の様です。

本殿

左胴羽目

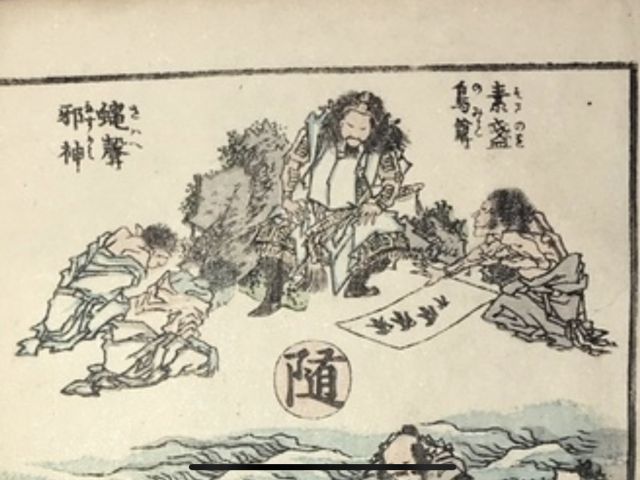

題材不明。

追記(2019.07.18) 武内宿禰 宝珠を得る の様です。

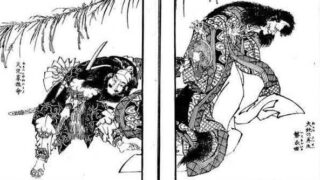

追記(2025.09.21)これは須佐之男命です。葛飾北斎の名頭武者部類 という本に元絵を発見しました。

近松門左衛門作の人形浄瑠璃「日本振袖始」 素戔嗚尊が蝿聲邪神を調伏している場面。蝿聲邪神(聲は声の旧字体)というのは中国(中華人民共和国ではありません)の在来神の事。

この場面は覚えている限りここだけ。激珍画題です。

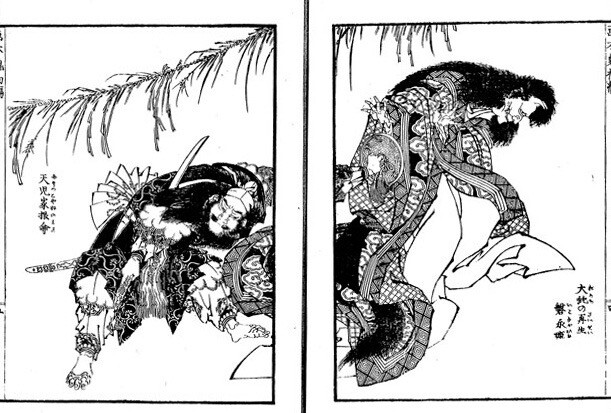

右胴羽目

これも題材は不明。「鬼女と侍」といえば 渡辺綱 か平維茂が思い浮かびますが、ちょっと違いますね。侍が手に持っているのは鏡でしょうか?で、鬼女の正体を暴く、とすれば平維茂の紅葉狩りかなと思うんですが、紅葉がありません。

〜追記(2020.02.24)これは天児家根命の様です。北斎の資料を漁っていたら、これの下絵と思われる絵を発見しました。

鬼女は「大蛇の再生 磐永姫」とありますが、具体的な話はいずれ調べようと思います。

〜追記(2023.06.04)岸和田八木地区大町の地車に「天兒屋根命神鏡を以って怪異を顕す」というよく似た彫り物が有る様ですが、内容についてはよく分かっていない様です。

〜追記(2024.03.29)これは近松門左衛門作の日本振袖始という人形浄瑠璃の「天児屋根命 神鏡を以て岩永姫の正体を暴く」という場面です。詳しくはこちらをどうぞ。

なので左右の胴羽目が近松門左衛門作の人形浄瑠璃「日本振袖始」繋がりという事になります。

背胴羽目

天の岩戸。天照が岩戸に隠れてしまった時に、外で天鈿女命が楽しそうに踊り、気になった天照が岩戸を少し開けて隙間から覗こうとした所を、手力雄がすかさず岩戸を放り投げる、というお話です。

天照大神(あまてらすおおかみ)

天手力雄神(あめのたじからおのかみ)

天鈿女命(あめのうずめのみこと)

天照と手力雄は彫った事があるのですが、いつか、踊り狂う天鈿女命を背中に大きく彫ってみたいですね。

脇障子

南側脇障子表側。黄石公と張良。

南側脇障子裏側。馬が彫られています。これは黄石公の馬かも。

北側脇障子表。韓信の股くぐり。

北側脇障子裏側。これは表側の韓信が股をくぐった人かも。

なかなか凝った演出ですね。

縁下隅持送り

波で 獏 を表現。

縁下の象鼻。波で 獅子 を表現。この手法は最近、刺青でも流行っていますね。

すごく気持ちの良い、雰囲気のある神社でした。

刺青師・龍元

(2019.01.13)

コメント