佐野市馬門町浅田神社

先月下旬、栃木県佐野市を攻めている途中で偶然見つけた神社です。

私は神社を探す時には、まず本やインスタである程度確実な神社を数社見つけます。それからその周りをグーグルマップでしらみ潰しに当たって、胴羽目彫刻がある神社をポケットマップというアプリに落として置きます。

でも、グーグルマップに載ってない神社もあるし、どう丹念に探しても漏れはありますから、良い彫刻のある神社を偶然に発見した時は嬉しいものです。

由緒

佐野市のウェブサイトによると、日本武尊 が蝦夷征伐の途中で建て、その後、天命郷(現在の佐野市あたり)の総鎮守・天命総社となったそうです。現在の社殿は安政元年(1854)再建。南向きの神社です。

御祭神 大己貴命(おおなむちのみこと)

扁額には「天命総社淺田大神 てんめいそうじゃあさだおおかみ」と書いてあります。

裏へ周ると結構大きめの本殿がありました。塀の高さは2メートル位。脚立に乗らないと胴羽目の彫刻を正面から観る事は出来ません。

胴羽目

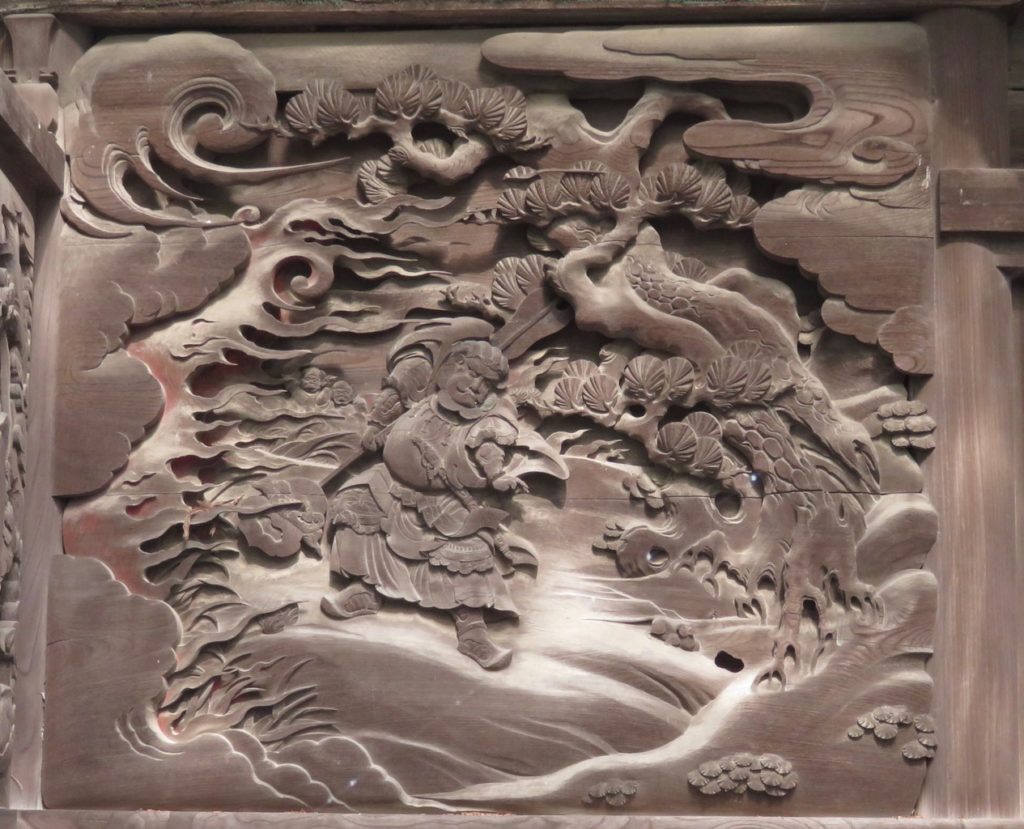

まずは西面の胴羽目。錫杖を持った中国風の武人。関羽かなぁ。関羽といえば青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう、ナギナタみたいなヤツ)を持ってるというイメージだけども。錫杖といえば、62斤の錫杖を振り回した水滸伝の花和尚魯智深ですよね。でも、この武人には髪の毛があるし、魯智深は武人じゃないし。

〜追記(2023.02.22)これは、大己貴命が素盞嗚命から原野に射込んだ鏑矢を拾うように命ぜられ、周囲から火を放たれるも大己貴命は鼠の導きで地下の空洞に入り難を逃れた場面です。一魁斎さんにご教示いただきました。詳しくはコメント欄をどうぞ。 追記終わり〜

背面。本殿北側の地面は柔らかくズブズブだったので脚立が立てられず、下から見上げる形になってしまいました。今度から板も持参するか。メチャクチャ怪しまれるな。

これも中国風の武人が数人。何か怪獣と格闘しているのか、頭しかないので何処かから怪物の頭を運んで来たのか。何にしても何かの物語を感じさせますね。

東面胴羽目は女性が琴を弾いて、側にこれまた中国風武人が座っている場面。その足元には剣らしきものが置いてありますね。

これだけ特徴的な持ち物や小道具が揃っているので、多分私が知らないだけで、出典元は有名な中国の物語なのでしょう。

脇障子

ここの脇障子も背面から見る様に取り付けられていました。まず、右側。女性が文机の前に座っている姿。着物の袖を跳ね上げているのかな。これも誰だか分かりません。

左側脇障子。これは 須佐之男命の大蛇退治 で決まりでしょう。という事は右側脇障子の女性は櫛名田比売(くしなだひめ)か!(って全然違ってたりして)

妻飾り

妻飾りには力神がいました。

まとめ

一時はどうなる事かと思いましたが、ナントカ脇障子の画題が二枚分かったという事で良かった良かった。

刺青師・龍元

コメント

連日のコメントで相済みません。

西面の胴羽目、一見しますと唐風の武人に見えますが首周りに玉飾りがあり、甲冑の上の装束の形状が浮世絵などで描かれる神代の武神によく見られるものとなっています。https://blog.goo.ne.jp/caneteregardepas/e/b111ee1a220282257f2ea9850b1c88b8

続いて人物が手に持っている獲物ですが、頭の上に矢羽根が見えますので巨大な矢であることが分かりますが、先端は上棟式で用いる鏑矢の形状をしています。

また、左方からは炎が迫ってきていますが、転じて人物の目線の先の右下には木地に開いた穴の横に尾の長い小動物らしきものが見えます。

これらの描写から判断しますと、この彫刻は根の国を訪れた大己貴命が素盞嗚命から原野に射込んだ鏑矢を拾うように命ぜられ、周囲から火を放たれるも大己貴命は鼠の導きで地下の空洞に入り難を逃れたという、古事記の方に記されている場面ではないかと思われます。

ただ、この作品の場合は鏑矢が巨大に表現されている点が解せませんが(原点ではこの後で鼠が鏑矢を見つけて持ってくるので)、その辺りは見栄え重視で敢えて変更を加えているのかもしれません。

一魁斎さん こんばんは

詳しく見ていただいてありがとうございます。

手にした獲物は鏑矢ですか。てっきり錫杖と思ってしまいました。確かに首周りには玉飾りがあり、目線先には鼠がいますね。御祭神の事もありますし、大己貴命で間違いないと思います。

この頃はカメラも古い物を使っていて画像も粗く、今思えばあまり丹念に見ていませんでした。今、写真を見返すと東面胴羽目の武人も玉飾りをしているので、日本神話という事になるのだと思います。神功皇后が弾琴巫術をしている所で、武人は武内宿禰かと当たりを付けてみましたが、どうでしょうか。

どちらにしても、ここは再訪して解像度の高い写真を撮って来ようと思います。