令和七年六月中旬 埼玉県秩父市の平石馬頭尊堂に参詣しました。

平石の石は丶がついた「䂖」という字。環境依存文字なので 普通の石という字で表記しています。

天保十二年(1841)着工

弘化四年(1847)竣工

大きな懸魚です。

両脇に龍が二匹。

尾が中央に向かって伸びています。

中央には応龍。

格好良いです。

唐破風下には 張果老の瓢箪から駒。

張果老は支那唐代の仙人で 白驢に跨り 日に進むこと数万里。休息する時はこれを畳んで箱に収めて 用があると水で戻したと云います。

日本では箱が瓢箪 驢馬が馬になって 元々あった「瓢箪から駒」という言葉に結びついたとも 語源になったとも言われます。

皆 びっくりした様な顔をしているので 仙術というより「瓢箪から駒」寄りの表現なのかも知れません。

中備は子引き龍。

この辺りでよく見かける熊谷の名工の龍に似ていますが 彫師の銘はありませんでした。

堂宇正面の小壁には彫り物がありました。

私は 透かし彫りで通風・彩光のための開口部があれば欄間 無ければ小壁と言っていますが 正確な区別は知りません。

左は 布袋と大黒と恵比寿の餅つき。

大黒天と思われますが 担いでいる物は何でしょうか?餅?

後ろに魚籠に入った魚があるので これは恵比寿天と思われます。

大黒天も袋を持っている事があるので これは大黒の袋に座る唐子の可能性もありますが この貫禄から考えて これは布袋尊。

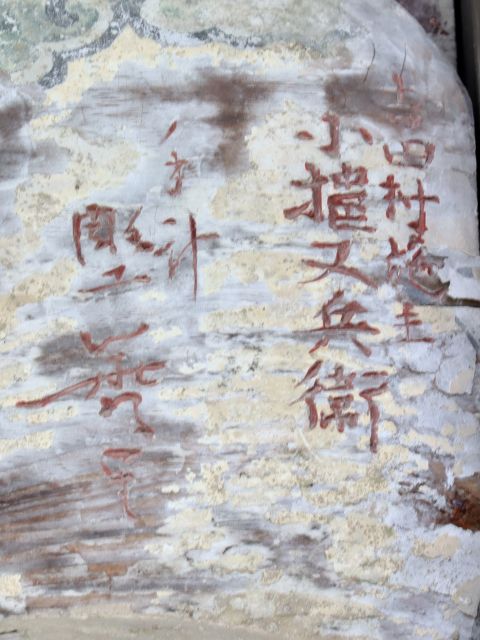

臼には「太田村 冨田徳兵衛」と銘がありますが これは寄進者だと思います。

中央は 馬師皇仙人。支那太古黄帝の時の馬医で その名声は天にまで届いていたと云います。

ある時 馬師皇のところに龍が来て 耳を垂れて口を張ります。

馬師皇「この龍 病気だな」と その辱下ロ中に針を刺し 甘草湯を飲ませました。

すると龍は 忽ちにして愈えて 去って行ったと云います。

右は猩々です。

水中の波間より猩々が現れ 舞い踊ります。

猩々とは 呑んでも飲んでも酔わない不思議な生き物。

泉のように尽きることのない酒瓶を置いて帰ってゆくのでした。

酒瓶には施主と彫師の銘がありました。

「彫工」と読めますが その後は読めません。案内板には「当時熊谷在の彫刻師の作といわれ…」とだけ書かれているので 誰も読めないのでしょう。

〜追記(2025.09.29)いつもコメントを下さるonijiiさんより 彫師は深谷市加手計の大谷政五郎のようだ と情報をいただきました。有難うございます。

令和三年二月に参拝した 大谷政五朗彫の戸谷塚諏訪神社腰羽目に ほぼ同じ構図の猩々がありました。

見応えのある御堂でした。

刺青師・龍元

063(2025.09.28)

コメント

onijiiです。

彫工は深谷市下手計出身の

大谷政五郎のようですね。

違ってたら済みません。

下手計の彫師だと書いてあるブログを見ましたが、大谷政五郎でしたか。

過去記事を見返してみたら 戸谷塚諏訪神社 の腰羽目に同じ構図の猩々がありました。ありがとうございます。