6月吉日群馬県榛東村の宿稲荷神社を訪ねました。

由緒

創建年不明 藤原貞業(誰?)が京都伏見から勧請したと伝えられる(榛東村サイトより)。

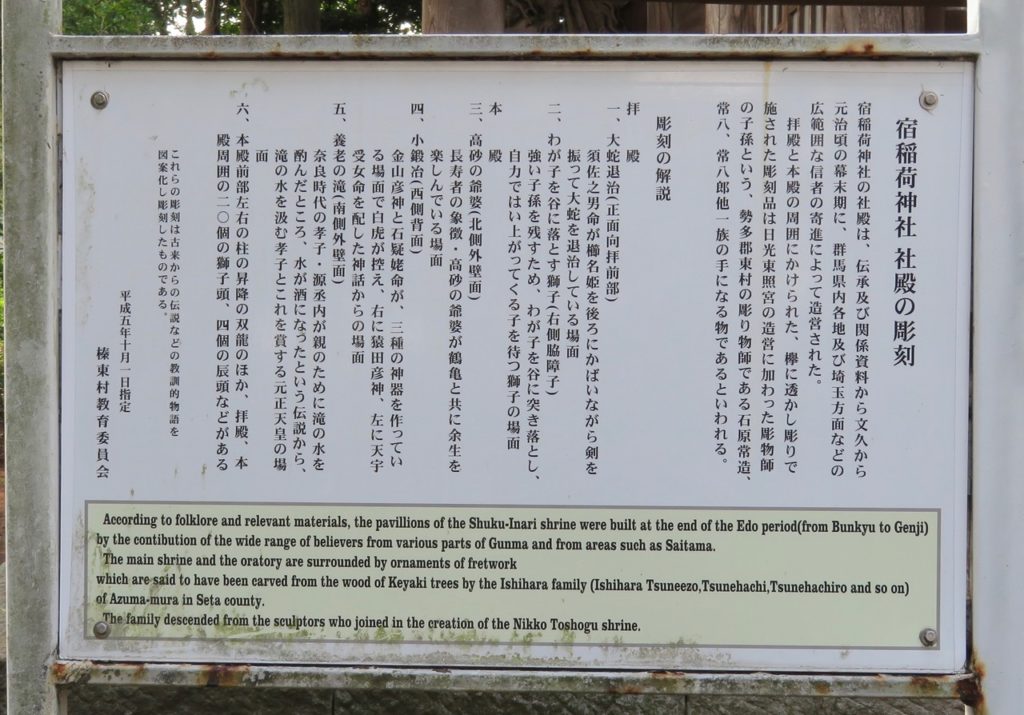

文久(1861〜4)〜元治(1864〜5)の頃に社殿再建(案内板より)。

彫師 三代石原常八一門

御祭神 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

拝殿

向拝

唐破風縣魚には 応龍。

稲荷神社らしく唐破風下には狐。

向拝虹梁上には 須佐之男命の大蛇退治。

常八の 獅子 は凛々しいですね。

手挟みには松に鷹。今、鷹をやっているお客さんがいるので、注目しています。

脇障子

右側脇障子には 獅子の子落とし。

左側の脇障子は滝に打たれる 獅子。

う〜ん、おみくじの自販機がな〜。小さな自販機を無防備に置いておけるのは日本の治安の良さの表れですけどね。

本殿

本殿西面

養老の滝。

ここにも狐

本殿背面

胴羽目は 小鍛冶。

ところがこれは案内板によると金山彦神と石疑姥命が三種の神器を作っている場面との事。う〜ん、これは 三条宗近 でしょう 。 おまけに白虎っって。。。白狐でしょうが‼︎ どこに虎がいるのだ?ワープロ(死語)の変換ミスか、書いた人の脳内変換ミスか。おまけに英語の説明文、石原常造が Tsuneezo ツネエゾ ってなってますよ。ちゃんと見直しぐらいしましょうよ。

猿田彦

天宇受売命

本殿東面

脇障子にはキツネ

胴羽目は高砂の尉と姥。

本殿海老虹梁と向拝柱

胴羽目・脇障子の彫り物も素晴らしかったのですが、この神社で一番特筆すべき彫り物は何と言っても海老虹梁と向拝柱の 龍 です。

私が神社彫り物巡りを始めたのは、刺青の勉強の為に 龍 の彫り物を見て廻ったのがきっかけだという事は以前書きましたが、ここに来て、一つの解答を見付けた様な気がします。

「龍 の頭が上にあれば昇り龍、下にあれば降り龍って皆んな言うだろ、でも本当は違うんだ、大事なのは頭の向き、目線なんだよ」修行時代、刺青の師匠に言われた事が、この 龍 を見れば理解できます。この龍は昇り 龍です。

また再訪したいと思います。

再訪しました↓

刺青師・龍元

コメント