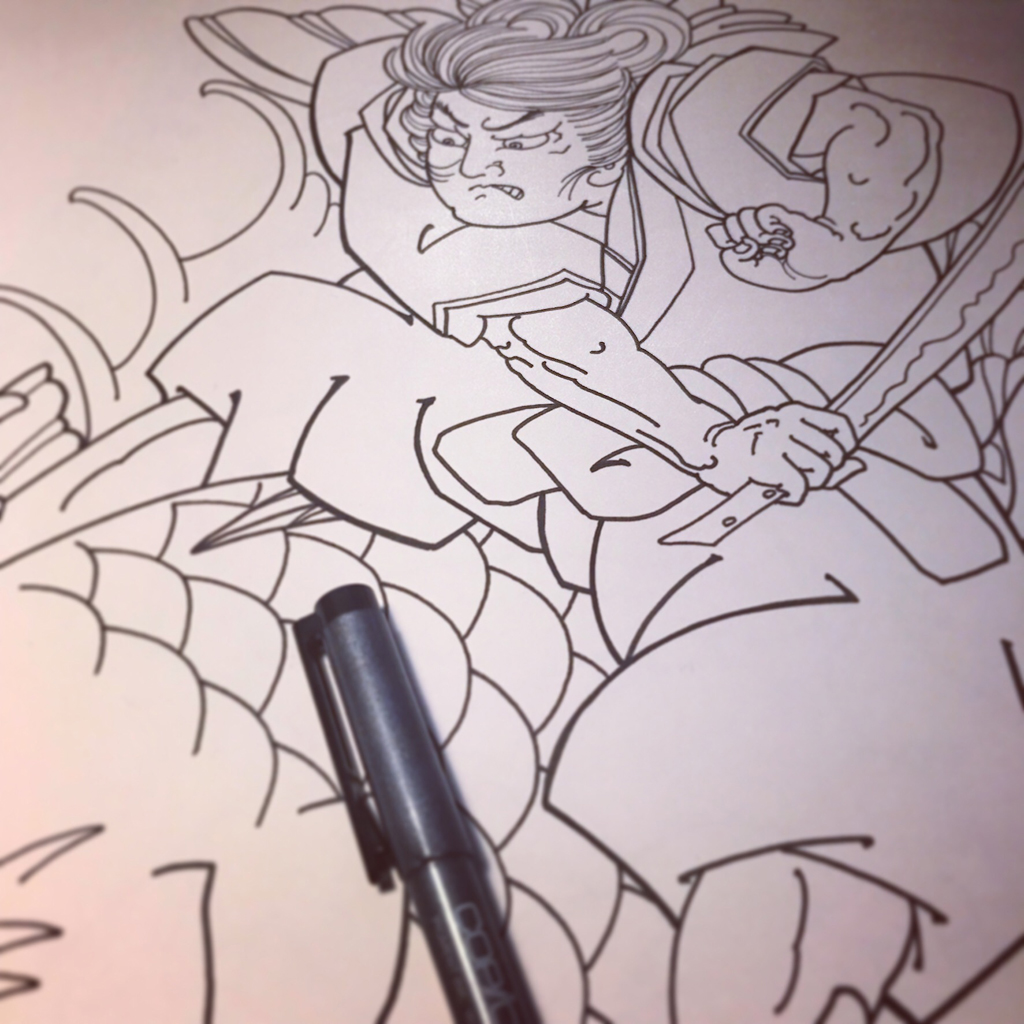

西塔鬼若丸

生年不詳-1189 平安末期

鬼若丸は 源義経 の郎党である 武蔵坊弁慶 の幼名で、比叡山延暦寺の西塔に預けられていた為、西塔鬼若丸とも称される。

母親の胎内に18ヶ月いて、生まれた時には髪が生え歯が揃っていたという。父親はこれを鬼子だと言って殺そうとしたが、叔母に引き取られた。

行儀見習いに稚児として京都の比叡山延暦寺に預けられるが、あまりの狼藉に寺を追い出された。のちに五条大橋で義経に出会い郎党になる。

化け鯉退治

弁慶一代記の一場面。鬼若丸が延暦寺の西塔で暮らしていた時、横川(よかわ)の池では身の丈八尺もある巨鯉が女子供を喰らい人々を困らせていた。それを聞いた鬼若丸が一人で化け鯉を退治し、僧達を驚かせた。

稚児

稚児というのは、平安時代の頃の大規模寺院において剃髪しない少年修行僧の事。皇族や貴族の子弟が行儀見習いなどで寺に預けられる事もあり上稚児と呼ばれた他、頭の良さを見込まれて僧侶の世話をする中稚児、雇われたり売られてきた下稚児がいた。

髪型は垂髪か稚児髷、化粧をして水干や振袖でを着た。

女人禁制の大規模寺院にあって、上稚児を除いた稚児はしばしば男色・衆道・少年愛の対象とされた。

関連記事

刺青図柄の意味 武蔵坊弁慶

刺青芸術工房 龍元洞

刺青師・龍元