大悲願寺は観音堂で有名ですが、大師堂と境内社の清龍権現(清瀧権現が正しいかも知れません)にも見応えのある彫り物がありました。

観音堂正面に向かってすぐ左にあるのが大師堂。

内部には厨子が安置されていますが、私の興味は頭貫上の龍と蟇股の彫り物。

左側の蟇股は、ちょっとピントが甘くなってしまいました、亀仙人の盧敖。

その隣は、風がビュービュー吹いていますね、亀仙人とセットの童子という事で良いのかな?

右面です。

格好良い龍です。右側の蟇股の彫り物は欠損。

本なのか重箱なのか、積み上げた何かの横に座る童子です。右側の蟇股には仙人がいたのかも知れません。

背面です。

こちらも右側の蟇股が欠損。左側は鳳凰の様な鳥でしたから、もしかしたら右側は蕭史か弄玉だったのかも知れません。

左面です。

四面とも龍が文句なしに良いですね。

波があるのでこれも亀仙人かと思いましたが、亀の頭に見えたものは老師の右足。よく見ると左右に羽根、梁スレスレに鶴の頭があります。どうやらこれは鶴仙人の黄鶴(控鶴)でしょう。

その隣には手招きをする童子。

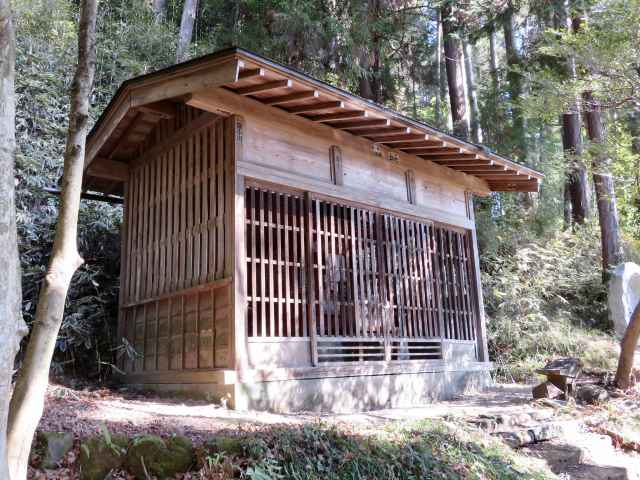

境内の片隅にはひっそりと境内社の清龍権現(清瀧権現)がありました。

小さいですが、なかなか良い彫り物があります。

胴羽目は黄石公と張良。

脇障子は唐獅子です。

彩色はほとんど剥離していて白い胡粉が残っているだけです。

ところで、刺青の手彫りで使う刺し棒は竹製です。

漆で仕上げるのですが、竹は表面にワックスの様な脂分があるのでアク抜きをしないと、数年経つと漆がバリっと剥がれてしまいます。

私はただのお湯で煮沸してアク抜きをしますが、面打ち職人のサイトなどを見ると、秘伝の溶液で煮沸したりしている様です。なので何百年も残す事を考えると竹じゃなくてもアク抜きが必要なのだと思います。

寺社彫刻の場合、白木はそのままで良いでしょうが、彩色の時はどうしたのだろう?煮沸なんかできないだろうし。。。

こちらの脇障子も唐獅子です。

胴羽目は太公望。

脇では童子が戯れあってますが、釣りの邪魔にならないのか、と心配になります。

心配ご無用、もともと針なんか付いてないのです。なぜなら、この人の釣ろうとしている物は天下だから。

背面にも胴羽目彫刻がありました。

人物が三人見えます。手前が杯を持つ長髭の関羽、奥が虎髭の張飛、真ん中が劉備で三国志演義の桃園結義ではないかなぁ。

背面には窓も隙間も無く、格子の幅も狭かったのでこれが限界でした。スマホ用の自撮り棒持っていけば良かったなぁ。そのうち再訪しよう。

昔、この辺りに友人がいて、遊びに来る度に遠いなぁなんて思ってましたが、最近は群馬や茨城県北部を廻っているので、もう私の中ではちょっとそこまでって感じです。

刺青師・龍元

046-02(2022.04.01)

コメント

距離感が麻痺と言うか、分かります。私の自宅から熊谷までは3時間くらいですが、昔は『遠出』と思っていましたが、今では『近場』と言う感覚です。

熊谷は近場ですね。でも、距離はそれ程でもないのに房総方面は遠いと感じてしまいます。多分行き止まりでルートが限られて来るからだと思います。その内に行ってみます。

onijiiです。

青龍権現の彫刻が素晴らしいですね。

これは見逃すわけにはいきませんね。

寺社巡りは、近い所から遠い所へと

行動半径を広げてきました。

最初は片道1時間でも遠いと思って

ましたが、現在は3時間位なら平気

になりました。(笑)

清瀧権現の背面はちゃんと見たいです。覆屋の壁ギリギリに鎮座してますから、たとえ中へ入れて貰ったとしてもちゃんと見られませんね。裏面にも窓を付けて欲しいなぁ。

寺社廻りあるあるですね。でも実は足元の東京にはまだ参拝してない所が結構残ってます。東京は車を停める所に困ります。電車+自転車シェアリングを検討中です。