令和七年三月中旬 大分県大分市の柞原八幡宮に参拝しました。

柞原八幡宮 其の三 の続きです。

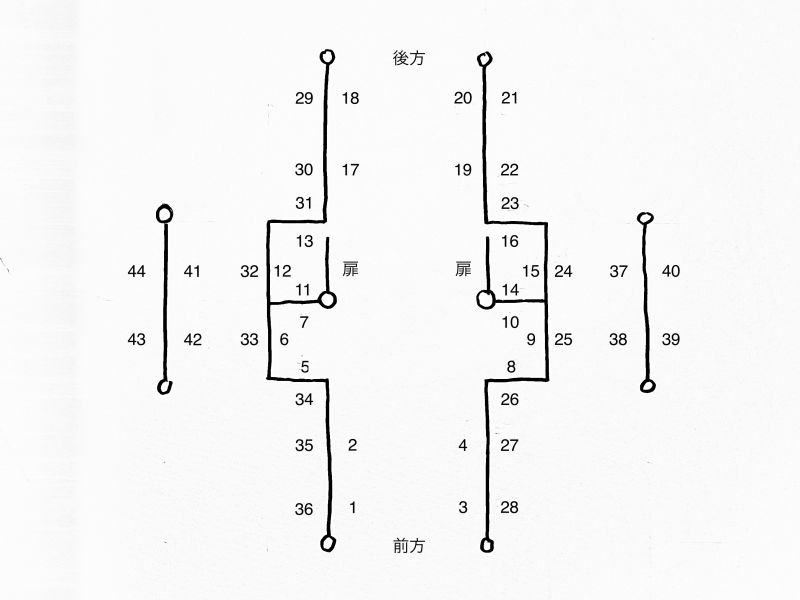

彫刻が沢山あるので 少し変則的ですが番号を振ってあります。番号は44までですが 7・10・11・14には上下2点の彫刻があるので 計48点の大きな彫刻がある事になります。

今回は21から28まで紹介します。

後方右側外壁

21. 二十四孝 大舜

舜は彼を殺そうとまでした実の父と継母らに孝行を尽くした。その徳によって 彼が耕す地には象や鳥が来て助け 最後には帝の位を譲られた という話。

舜が主人公の筈ですが 個性的な象が見る者の目を奪う事もしばしば。

象に負けている訳にはいかない舜は まるでスケキヨ(に成りすましたシズマ)の様な顔で対抗します。

22. 二十四孝 漢文帝

いつもとはスケールの違う漢文帝。画題が彫り込まれていなければ そうとは気が付かなかったかも知れません。

漢の文帝は帝でありながら 母の薄太后に孝行を尽くし 自ら毒味・給仕をするほどであった という話。

この人が文帝だと思います。

薄太后。床に伏せっているのかな?

23. 二十四孝 姜詩

いつも「綺麗な水を飲みたい 魚を食べたい」と言う姜詩の母のために 姜詩の妻は 長い距離を歩き 水と魚を与えてよく仕えた。するとある時 姜詩の家のすぐ傍に綺麗な水が湧き出て 毎朝水と魚が獲れる様になった という話。

水を汲む姜詩の奥さん。普通は庭先に川が流れている事が多いですが これはどうなんでしょうね。

家の傍にも見えますが 魚を運ぶ姿を見ると 遠くまで歩いていた頃を表現している様にも見えます。

右袖廊左側内壁

こんな所にも彫刻を付けるなんてびっくりですが 柱を挟んで2点ありました。

24. 二十四孝 朱寿昌

朱寿昌の母は7歳の時に蒸発してしまった。50年が経ったある時 朱寿昌は職も妻子も捨て 自らの血でお経を書いて天に祈っていると 遂に母に会うことができた という話。

母に捨てられた朱寿昌も 妻子を捨てた訳です。朱寿昌の子も家族を捨てて 血でお経を書く羽目になるかも知れません。

親の因果が子に報い。。。かくして負の連鎖は続く。。。ホッホッホッ。。。

25. 二十四孝 郯子

郯子は目の悪い両親の為 眼病に効くという鹿の乳を搾ろうと 鹿の革を被って鹿になりすましていた。そこへ猟師が本物の鹿と間違えて郯子を射ようとした。

郯子が「私は本物の鹿ではありません」と訳を話すと 射られずに帰って親孝行をすることが出来た という話。

鹿と思っていたら突然人間が。。。びっくりして 矢を放ってしまいそうですが。。。

前方右側外壁

26. 二十四孝 王祥

真冬に魚を食べたがる母のために河に行ったが 河は氷に覆われていた。王祥が衣服を脱ぎ 氷の上に伏していると 氷が融けて魚が2匹出て来た という話。

服を脱いで氷に伏せたって事は 始めから氷を体温で溶かそうなんて無謀な事を考えてたって事ですよね。こういう輩をいちいち助けているんじゃ 神さまも休む暇無しですね。

27. 二十四孝 孟宗

病で床に伏せる母が筍を食べたがったので 雪山で筍を探していた孟宗。

しかし 真冬に筍が見つかる筈もない。

泣きながら探していると 筍が生えてきた。その孝行心に感じた天が孟宗に与えた物である という話。

王祥の母にしても 孟宗の母にしても 季節というモノを弁えないといけませんね。

28. 二十四孝 楊香

楊香と父が山に行くと虎が躍り出て来て 今にも2人を食べようとした。

楊香が「私だけを食べて 父は助けて下さい」と懸命に祈ったところ 虎は去り 父子共に命が助かった。

こちらも楊香より お父さんの方が気になりますね。

ほとんど飛んでます。

そっくりな構図が前橋市の産泰神社↓にもあるので きっと参考にした下絵があるのでしょう。

ここの彫り物には 板に画題が彫り込まれていました。今回は寺社彫刻ではお馴染みの画題ばかりでしたが 他に珍しい物もありました。

其の五に続きます。

刺青師・龍元

022-04(2025.04.01)

コメント