令和二年八月吉日、埼玉県川越市の砂新田春日神社に参拝しました。

古墳状の小山の上に鎮座しています。

御由緒

創建年代不詳

御祭神 天児屋根ノ命 比売ノ神 経津主ノ命 武甕槌ノ命

彫師 東都彫工 嶋村俊正

裏へ廻ると透塀と一体化された覆屋がありました。格子窓のデザインが洒落てます。

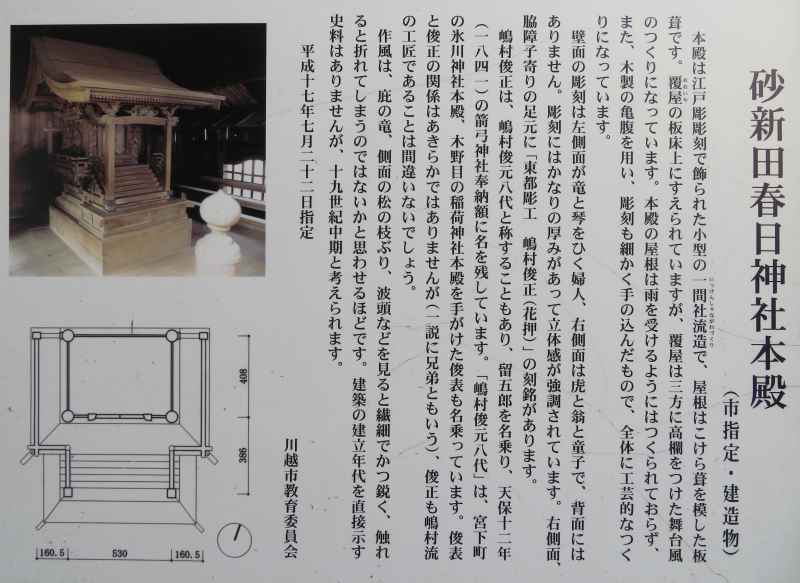

覆屋前面側面には壁が無く、代わりに手すりが付いていて、舞台みたいになってました。御本殿の彫り物は胴羽目と扉脇の他には、シンプルに木鼻や手挟み、向拝中備のみ。

ここも屋根は板葺きなので雨を受ける事を想定していないとの事。そんな事この日まで気にした事も無かったけど、結構あるもんです。

左側胴羽目は董奉。左下に『東都彫工 嶋村俊正』と銘が彫ってあります。

案内板によると、「嶋村俊正」は「嶋村俊元八代」と名乗る事もある、とあります。

さらに続けて、木野目稲荷神社を手がけた「嶋村俊表」も「嶋村俊元八代」を名乗る事がある、とも書いてあります。つまり、「嶋村俊元八代」は二人いたって事?跡目争いでもあったのか。一説には二人は兄弟であったとも言われている様ですね。

こちら↓は木野目稲荷神社胴羽目、嶋村俊表作の黄安仙人。作風はそっくりに見えます。

御本殿右面。

玉巵と一弦琴の音に聞き惚れる龍。

向拝中備には定番の龍がありました。

嶋村流「嶋村俊元八代・嶋村俊正」と「嶋村俊元八代・嶋村俊表」。う〜ん、いつの世も老舗と元祖の争いみたいのがあるんだな。「嶋村俊元」がそれだけ金看板だったって事ですね。

刺青彫師の世界にもこんな話はうんざりする程沢山ありますが、内緒です。

刺青師・龍元

194(2020.09.11)

コメント

onijiiです。

的場八幡神社の黒猫最高でした!

何回も見直しました。(笑)

総じて江戸時代の彫り師たちは、いい仕事

してますねえ。

籠彫りはどうやって彫ったんでしょうか?

そんなに喜んで貰えたら、

あの神社に行った甲斐があったってもんです。

籠彫りはどうやって彫るんでしょうね。

電気の無い江戸時代ですからね。

本当に凄い技術ですよね。