一部しか見えないなど諸事情で 一本の記事にならなかった寺社彫刻をまとめてみました。

お蔵入りだからって ショボイ彫刻って訳じゃありません。むしろ彫刻は他所より素晴らしい位です。

埼玉県のとある神社。

御本殿覆屋の窓には不透明波板が張られていたので 側面背面から見えず。

胴羽目は 手前に鶴がいるので梅妻鶴子の林和靖だと思います。脇障子は猛禽。

左面胴羽目は 下方に碁盤の様な物があるので 双六か囲碁かな。誰がやっているのかは はっきりとは分かりませんが 脇に立っている人がいるので 仙人の烏鷺かも知れません。

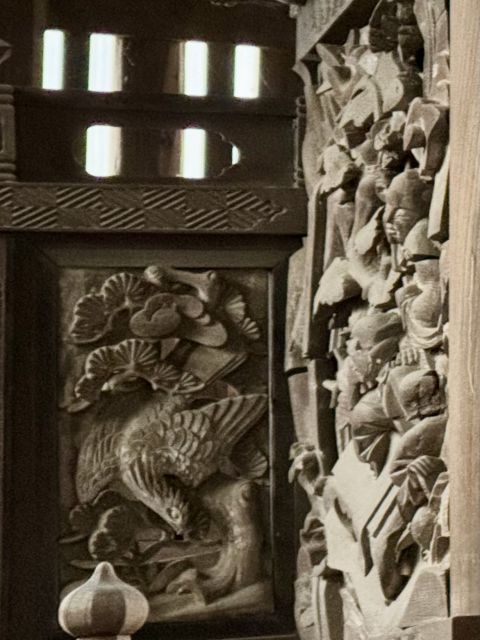

扉脇板は山鵲 扉は鯉の滝登りですね。

御本殿の大きさも丁度よく いつか直に拝観したいですね。

こちらも埼玉県のとある神社。

覆屋の窓は全部磨りガラスでしたが 背面窓ガラスに数センチ程のセロハンテープが貼ってあって 磨りガラスが透けていました。

画題は李白観瀑でしょう。

彩色が丁度よく寂れている感じです。

茨城県のとある神社。覆屋側面の窓は全部曇りガラスです。

スマホで撮りましたが デジイチで撮れば良かったと少し後悔しています。

向拝中備は司馬温公瓶割。

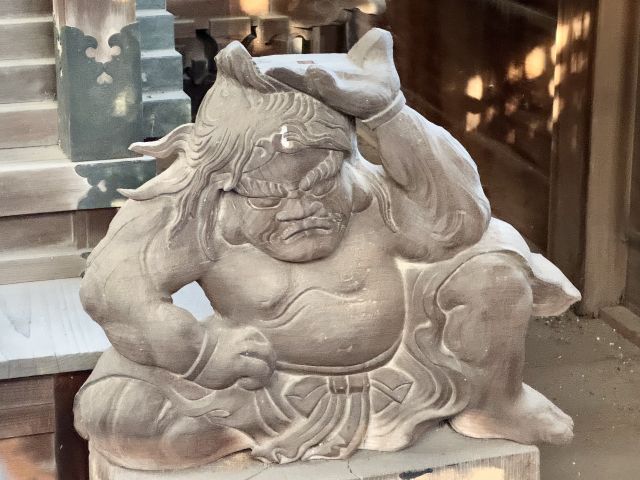

御本殿の手前には 何処かの社殿の屋根を支えていたであろう 力神が二柱。

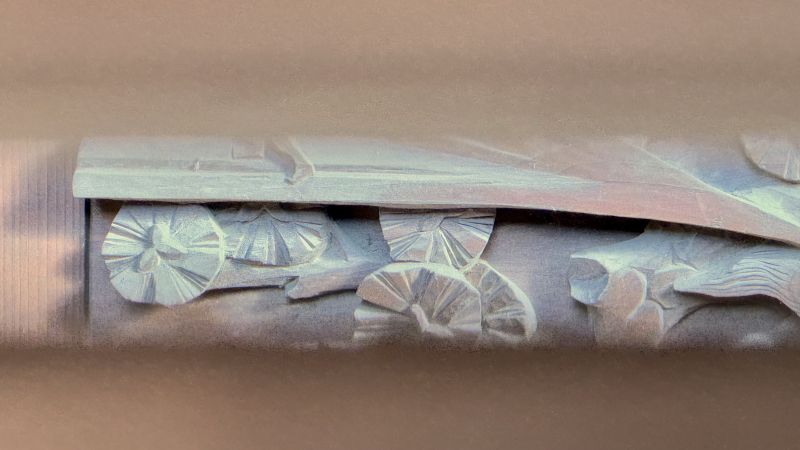

大瓶束の部分は雨や陽が当たりにくいので 他の部位に比べて傷みが少ないです。

覆屋の左側壁面には数ミリの隙間がありました。

御本殿左面には どうやら鉄拐先生こと李鉄拐の胴羽目がある様です。

鉄拐先生の分身は どうやっても足元しか撮れませんでした。

埼玉県のとある神社。前からのみ 御本殿を拝観できます。胴羽目彫刻があるのが分かります。

脇障子は 巻物を持った寒山。

箒を持った拾得。

こちらもスマホで撮っているので 画像が粗くなってしまいました。

少し後悔。

とあるお寺の須弥壇。

すごい迫力の龍です。

須弥壇をぐるりと彫刻が飾っています。

角には力神さまが鎮座しています。

お寺の彫り物特有の照りがあります。

ここもスマホ撮影。

わざわざ中に入れて頂きましたが 当然御住職が脇にいらっしゃる訳で 好きなだけ時間を掛けるという訳にもいきません。

一人だったら レンズを付け替えたり 角度を変えたり この須弥壇だけで1時間超コースです。

デジイチで手早く撮る事もできたと 少し後悔してますが デジイチで手早く撮ると この明るさでは手ブレピンボケ続出で もっと後悔していただろう と自分に言い聞かせています。

高欄には猿がいました。

わざわざ本堂を開けて見せてくださるくらいなので 御住職は彫刻愛好家に対して悪い印象は持っていない様でしたが 最近のオーバーツーリズムの関係もあるのか あまり有名になっても困る とおっしゃってました。

まあ 私のブログを見て人が殺到する訳が無いので 心配ご無用です。

お次は埼玉県のとある神社。前から見るとかなり期待できそうです。

でも 御本殿覆屋の窓は曇りガラス。唯一 換気口が格子になっていました。

ジャーン! 見事な御本殿が鎮座していました。

正面扉。

胴羽目は瓢箪から駒の張果老でしょう。

こんな見事な彫刻が埋もれてしまっているのは勿体無い事です。

以前は 一部しか撮れない時は撮るのを完全に諦めていたのですが 最近はスマホで簡単に撮る様にしていました。でも 写真を見るとやっぱり納得が行きませんね。

百獣の王の獅子は兎を狩るにも全力を尽くすと言います。これからは例え一部しか撮れなくても 全力で撮影に挑みたいと思います。

という訳で そのうちに第二弾もやりたいと思います。

刺青師・龍元

(2025.05.17)

コメント

いやぁ~ほんとうにこの様な立派な物が人目に触れないのはもったいない事ですね

とあるお寺の須弥壇は凄いですね!!猿が良いですね~、たしかに一時間コースですね(笑)

御住職は本当は見せたくてウズウズしているのだと思います。

猿なんて何匹もいて、いろんな角度から何枚も撮りたかったんですがね。御住職を1時間立たせておく訳にもいきませんね。

三番目は霞ケ浦の近く、六番目は利根川の

近くですね。他は分かりませんでした。

「とあるお寺の須弥壇」は凄いですねえ。

素晴らしいです。木の艶に痺れますね。

是非拝観したいと思います。

その通りです。さすがonijiiさんですね。よく分かりますね。