令和元年十一月吉日、茨城県龍ヶ崎市の八坂神社を訪ねました。東向きの神社です。

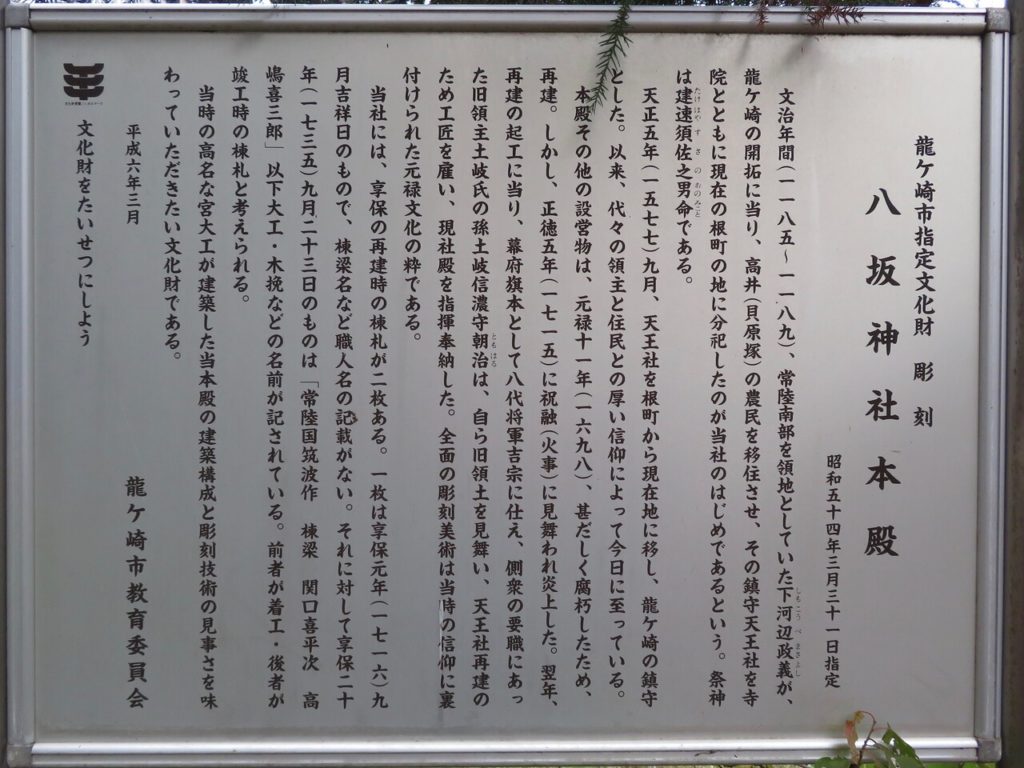

由緒

文治二年(1186)創建

天正五年(1577)根町より現在地に遷座

元禄十一年(1698)再建

正徳五年(1715)火災炎上 翌年再建着工

享保二十年(1735)竣工

祭神 建速須佐鳴神(たけはやすさのをのかみ)奇稲田姫神(くしなだひめのかみ)

龍ヶ崎市指定文化財

拝殿の裏へまわると覆い屋と玉垣に守られた本殿がありました。これでは覆屋に近づけません。写真を撮るには手強いタイプですが、七つ道具を駆使して撮影。

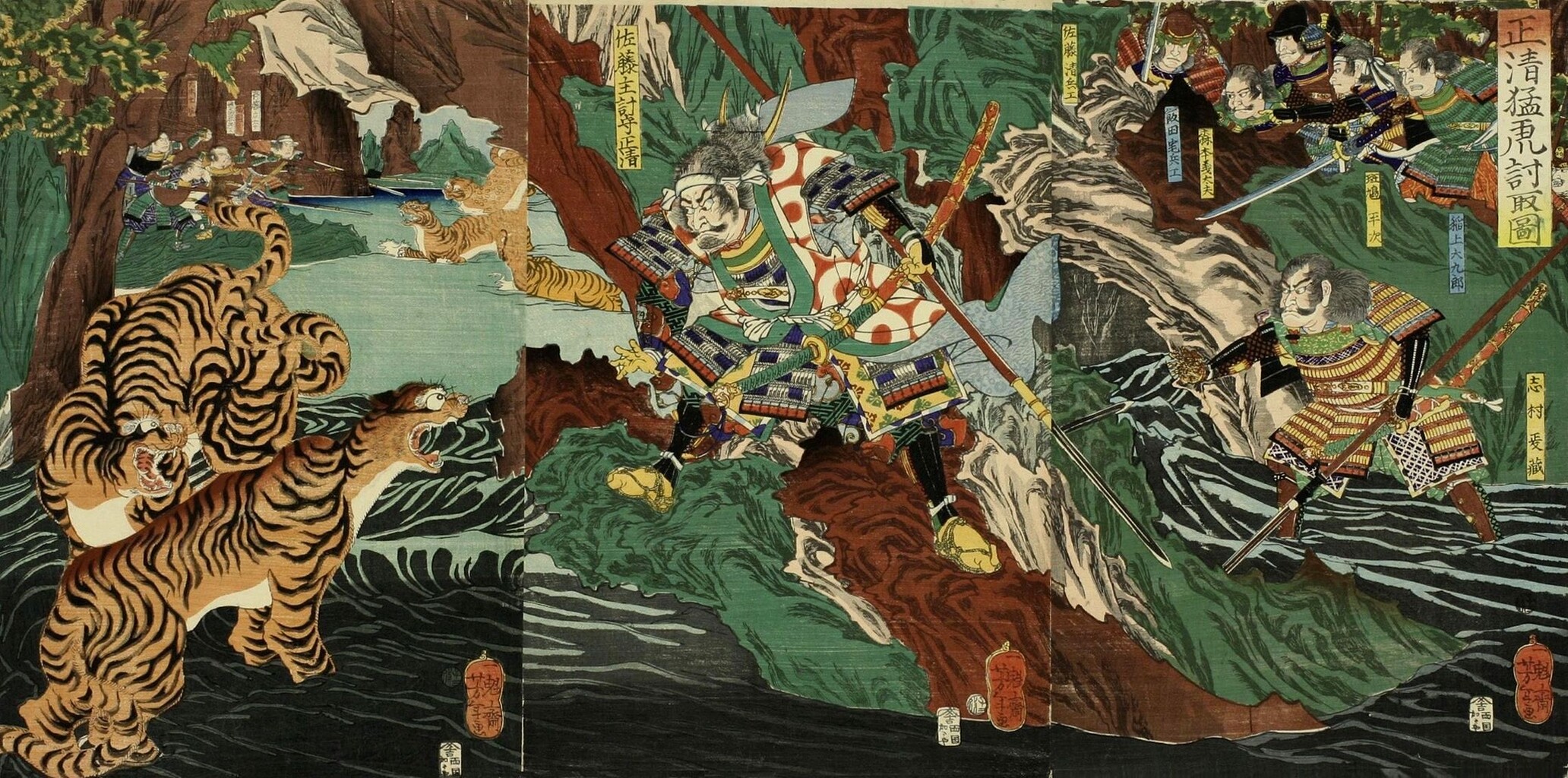

胴羽目

北面胴羽目。何だろ?と思いましたが、他の二面とも二十四孝からなのでこれも二十四孝と思って見ると、どうやら黄庭堅(こうていけん)の様ですね。黄庭堅という詩人は妻も使用人もいたが、自ら老いた母親の下の世話をして母親に尽くしたというお話。多分、右端の人物が黄庭堅。そこに糞尿捨てているのか!

西面胴羽目。隅っこに少年と象がいるので、二十四孝の大舜(たいしゅん)。継母と父親にいじめられたがそれでも両親に尽くしたので、象が畑仕事を手伝ってくれた、というお話。馬が一番目立っちゃってるなぁ。

南面胴羽目。隅っこに鹿の皮を被っている人がいるので、二十四孝の郯子(たんし)。目の悪い両親のために、鹿の乳を絞ろうと鹿の皮を被って鹿になりすましていたら、猟師に撃たれかけた、というお話。

三面とも主役が隅っこの方で目立たないから三枚目でやっと画題が分かって、後で見直したら三枚とも二十四孝でした。

脇障子

北側。皇帝から天下を譲ろうと言われ、耳が穢れたと言って滝で耳を洗う許由(きょゆう)。

南側。牛に水を飲ませる為に川へやって来たが、許由の穢れた耳を洗った水を牛に飲ませる訳にはいかない、と変人比べをする巣父(そうほ)。

虹梁上琵琶板

菊慈童かな。

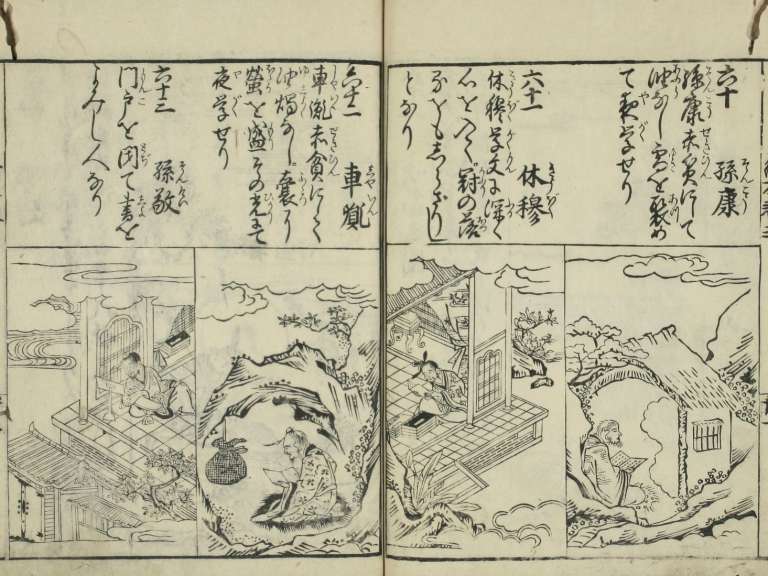

題材不明。本を読む人。 多分頭の横にぶら下がってる袋がカギなんだろな〜。 〜追記(2023.03.21)これは車胤という人で 赤貧のために油が買えず 蛍の光で勉強した偉い人だそうです。ぶら下がってる袋には蛍が入っていたのか。

題材不明。外で本を読む人。 これは孫康という人で 家が貧しかったので油を買う余裕もなく 冬には窓の外に積もる雪が月光を受けて照り返す光で勉強していたそうです。

車胤と孫康は とともに「蛍雪の功」と並び称され 勉学に励み身を立てる例えとされた。日本においては、「蛍の光」の歌詞の冒頭「ほたるのひかり まどのゆき」として著名である (Wikipediaより)

元絵がありました。数ヶ月前に見つけて今まで忘れていたので どこで見つけたかは忘れてしまいました。

腰組間琵琶板と腰羽目

北面床下組物間琵琶板にフクロウ。腰羽目に鳥、鸞かな。

琵琶板に牡丹、その下は波に犀。

琵琶板には鳳凰かな?もしかしたら鸞かも。ひょっとしたら山鵲。腰羽目には大黒様。

松に鷹。その下に鯛を釣る恵比寿様。

刺青師・龍元

(2019.12.06)

コメント