令和七年三月上旬 群馬県桐生市医光寺境内社の赤城大明神に参拝しました。

創建年不詳

文化六年(1809)現社伝建立

彫師 関口文治郎の弟子たちと推定

御祭神 大己貴命

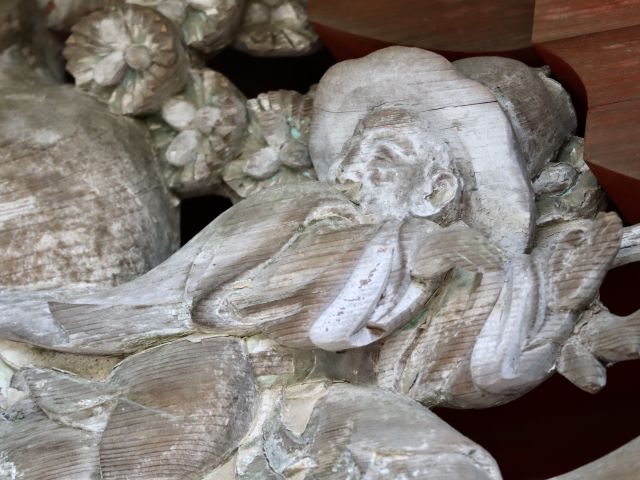

向拝中備は 司馬温公瓶割です。

水を張った大瓶に友達が落ちたのを見て パニックになって逃げ出す友達。

司馬温公は慌てずに石を取り 高価な大瓶を躊躇なく割りました。

危ういところで 友達は助かりました という話。

正面扉には 波千鳥。脇板には竹に鶴 梅に鶴があります。

以前 みどり市の稲荷神社の記事で 鶴に梅は珍しいから林和靖の留守模様じゃないか なんて書きましたが 全然そんな事はなくて 鶴には普通に松竹梅がある様です。

いつもの様に 左回りに見て行きます。

海老虹梁の龍。

良い顔をしています。

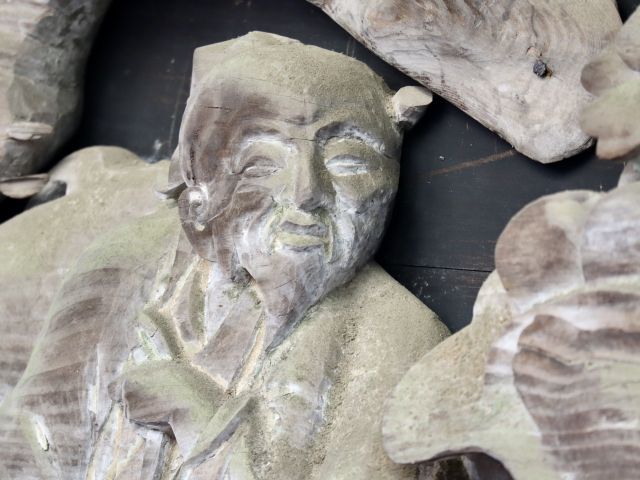

脇障子は釣り糸を垂らした 太公望(呂尚)。

占いで「獲物ではなく人材を得る」というお告げを受けた姫昌(後の文王)は 狩の途中 釣りをしている呂尚を見て「そんな真っ直ぐな針で何が釣れるのか」と尋ねた。

すると「私は天下を釣ろうとしている」と呂尚は答えた。

姫昌は「我が祖父(太公)の代から待ち望んでいた逸材だ」と喜び 軍師に招いた。

胴羽目は菊慈童です。

慈童は穆王の寵愛を受けますが 官人に妬まれて過失を嫁せられ 深山幽谷に流刑になります。哀れに感じた穆王は偈(仏を讃える詩)を与え 慈童は忘れないようにそれを菊の下葉に記しました。

その菊の葉の露は谷の水に滴り 病気が治る霊泉となって麓の村へ流れました。

800年後 霊泉の調査にやって来た勅使は少年の姿をした慈童を発見します。

慈童は菊の露を飲んで不老不死の仙人になっていたのです。

腰羽目は タコさんウィンナーの様な凧をあげている唐子と 波に兎。

背面です。

どうやらバラバラになってしまった胴羽目をなんとか組み合わせた物の様です。

元はこんな感じ? これは 古代中国の伝説の隠者で 堯帝に帝位を譲ろうと言われて拒絶した 巣父ですね。

牛に水を飲ませようと川へ向かっていた巣父は 許由の穢れた耳をすすいだ水を牛に飲ませる訳にはいかない と引き返します。

腰羽目は かくれんぼをする唐子と 波に兎。

とても可愛らしい唐子。

さすが関口文治郎の弟子たちと推定されるだけあります(個人の感想です)。

左面です。

胴羽目は 古代中国の伝説の隠者で 堯帝に帝位を譲ろうと言われて拒絶した 許由。

許由は「汚らわしいことを聞いた」と言って 潁水の流れで耳をすすぎます。

腰羽目は 漁をする唐子と 波に兎。

本当に愛らしい唐子です(個人の感想です)。

脇障子。こちらはどなたでしょう?

人物の他には蓮華位しかありません。右側と対になっていると考えれば 姫昌(後の文王)でしょうか?

海老虹梁の龍。

阿形ですね。

見事な彫り物で飾られた御本殿でした。

刺青師・龍元

034(2025.05.09)

コメント

栗生神社と赤城大明神のレポートありがとうございます。

栗生神社の雪玉は紐で引っ張ってたでしょう、他の物でも動くことは先ずありません。

石原吟八の想像上の絵であるとおもえ、最初は妻沼の聖天堂です。

唐子のパレードは朝鮮通信使とおもわれ、龍元さんのレポートにある「桐生天満宮の機神神社」の物と同じモチーフでしょう。

機神神社は星野政八であることが分かってますし、制作年はほぼ同じです。桐生の地は朝鮮通信使とは何の関係もなく、何故彫ったのか謎です。

医光寺の赤城神社の彫刻は人物が不明で・・・助かりました、早速、栗生神社も含め書き直します。

本堂の方は如何でいたか、内部にある事から声をかければ大概見学可能で撮影も可能と思いますが。

もし見逃したのであれば後日にでも訪問の価値はあります。私のブログで近日中にアップします。

こちらは不明な所と分かっている所両方ありますが、今回は不明な所を中心にアップしたいと思います。

脇障子の太公望については、神社では頻繁に目にする図柄なのでほぼ間違いないと思いますが、姫昌については確信がありません。

医光寺の二十四孝欄間は、諸先輩方の調査を読んで把握をしていますが、今回は拝観を見送りました。ブログにアップされるのを楽しみにしています。