令和七年六月中旬 埼玉県秩父市の秩父神社に参拝しました。

鳥居をくぐると神門があります。

崇神天皇御代(BC97-BC30)創建

天正二十年(1592)現社殿造営

御祭神 八意思兼命 知知夫彦命 天之御中主神 秩父宮雍仁親王

正面向かって左の小壁。これが噂の左甚五郎彫 子宝・子育ての虎です。

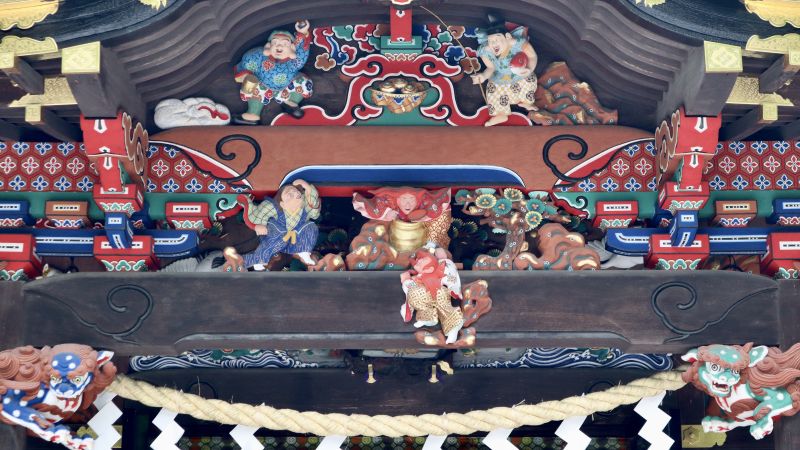

向拝も綺麗に彩色されています。

唐破風下には恵比寿大黒がありました。

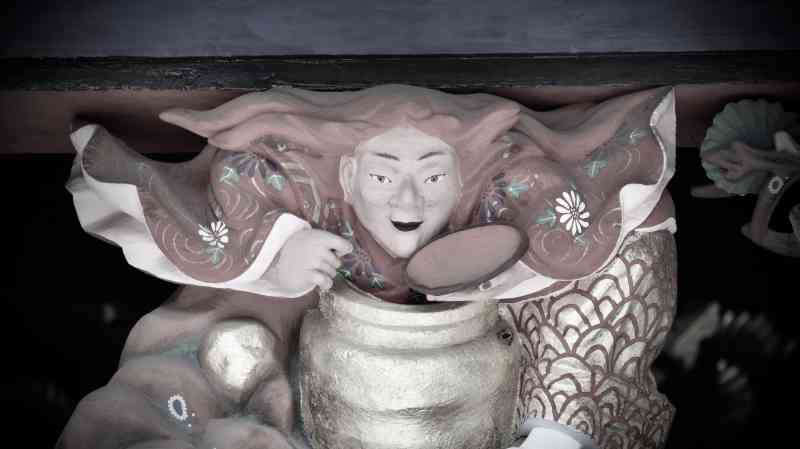

中備は猩々です。

昔 親孝行者の高風という男が夢のお告げに従い 市場で酒を売り始めました。

高風が出す店では いつも酒を買い求めて飲む者がいましたが いくら飲んでも顔色の変わることがありません。不思議に思い 名を尋ねると海中に棲む猩々だと名乗りました。

美しい月夜の晩 高風が市場でいつもの様に酒を用意し 猩々を待っていると 水中の波間より猩々が現れ 共に酒を酌み交わし 舞を舞い踊りました。

やがて猩々は高風の徳を褒め 泉のように尽きることのない酒壷を与えて帰ってゆくのでした。

正面右側の小壁。

綺麗な彩色は 令和五年に塗り直された様です。

こちら↓は 平成三十年(2017)参拝時の木鼻の麒麟。

拝殿右面の小壁は吉祥図柄の山鵲です。

拝殿背面から幣殿にかけて 仙人・霊獣などの彫刻があります。

拝殿背面の左は亀仙人の盧敖です。

三千年に一回頭を出す亀の頭を5回見たと言い張る 黄安仙人と区別がつかないのですが 私は 亀に乗っているのを盧敖 亀を見ているのを黄安と 勝手に呼び習わしています。

その隣には丸太乗り仙人の張騫。

張騫は前漢の冒険家・外交家で実在の人。シルクロードの開拓者として有名ですが「天の川を遡って牽牛・織女に会った」など荒唐無稽な伝説も残っています。

幣殿に移り こちらは蝦蟇仙人。

左慈に仙術を教わった三国時代の呉の葛玄 もしくは呂洞賓に仙術を教わった五代十国時代後梁の劉海蟾をモデルにしているとされます。

その隣には蝦蟇仙人と対になる事の多い 鉄拐先生こと 李鉄拐。

李鉄拐は幽体離脱の術を使います。術を使っている間に身体を焼かれてしまいましたが 近くに転がっていた 足が不自由だった物乞いの死体に乗り移って蘇ります。

ここまでは仙人で来ましたが ここで突然雷さまが。

筋肉の盛り上がりを強調する彩色が 良い感じです。

他にも 寺社彫刻でお馴染みの仙人や世捨て人がまだまだありました。其のニへ続きます。

刺青師・龍元

066-01(2025.10.18)

コメント

ご無沙汰してます、

秩父神社では張騫が分かりませんでした。

天の川を丸太の舟で上流域まで上ったのはすごいですね

厚かましいお願いですが参考にさせてください。

しばらくですね。

厚かましいなんて、とんでもない。

間違い勘違い記憶違いが多いブログですが、気が付いた事があれば何でもご指摘下さい。

コメントありがとうございます。