令和三年新年巡礼二十社目、茨城県稲敷市の逢善寺に参詣しました。

慈雲山無量寿院 逢善寺

天長三年(826)逢善道人により創立

天保十三年(1843)現本堂竣工

御本尊 千手観世音菩薩

仁王門

文明年間(1469~86)竣工

明治元年(1868)東京麹町の日枝神社より移設

応永九年(1402)の墨書きがある仁王像。

写真だと小さく見えますが、すごく大きいです。

本堂

向拝は堂々とした構えです。

唐破風下には麒麟。

向拝では迫力の三匹の龍が睨みを利かせています。

頭だけで一抱えもあります。

唐破風の上には千鳥破風がついていて、その暗がりが怪しいと思ったのですが、近づくと唐破風に隠れてしまうし、離れるとよく見えなくなってしまうので望遠鏡で覗いてみたら、やっぱり何かがありました。

これは鍾馗さまの様です。

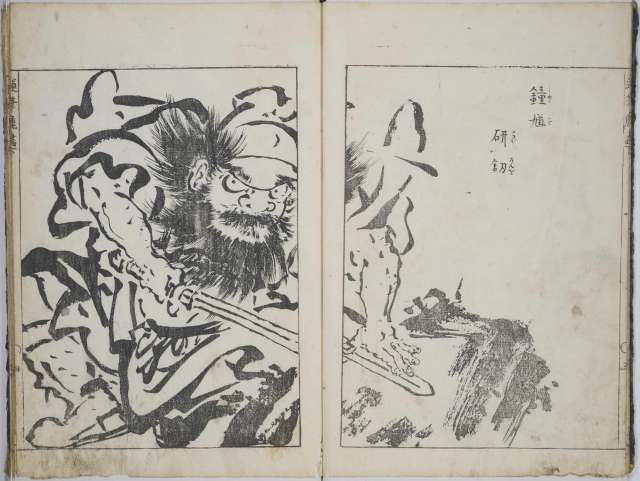

〜追記(2021.02.07)鍾馗さまは何をしているのだろう、と思っていたのですが、橘守国の「運筆鹿画」という本に「鍾馗研釼」という同じ構図の絵を見つけました。

追記終わり〜

という事は側面入り母屋破風の下も怪しいと思って覗いてみたら、雷神がありました。

右側には風神。

本堂内陣外陣

外の彫り物だけでも収穫ですが、正月だからか本堂の扉が開いていて、スリッパまで用意されていたので中へお邪魔してみました。

内陣外陣の境には透明な仕切り板がありましたが、内部は薄暗いので撮影にはそれほど影響ありません。

閻魔様が見張り番。

内外陣境の欄間には天女・迦陵頻伽の彫り物がありました。

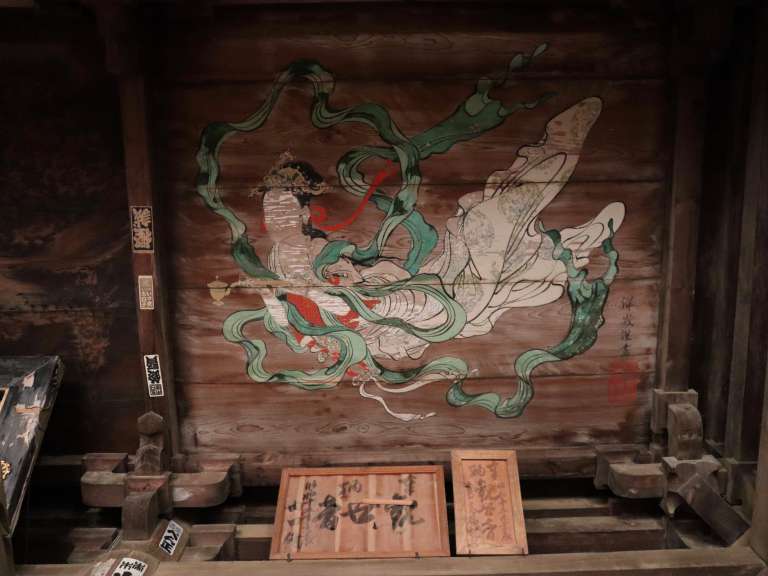

天井には見事な絵が描かれていました。観光協会のサイトによると、これは松本楓湖の「飛天の図」。

松本楓湖というのは幕末から大正にかけて活躍した日本画家で、これは洋峨という画号で安政2年(1855)16歳のときの作品だそうです。う〜ん、人間年齢じゃないな。

飛天の図二枚の間には雲龍図がありました。この龍も楓湖の作なのかどうかはわかりません。銘が額で隠れちゃってます。ちゃんと見てくれば良かったなぁ。

小野神社

境内には小野神社という小さい神社がありました。残念ながら胴羽目は無し。

でも、珍しい事に左右の脇障子に司馬温公瓶割りが半分づつ彫られていました。

雲の形からすると、一枚を二つに切ったのではなくて、最初からこの構図だった様ですね。

見応えのあるお寺でした。

刺青師・龍元

020(2021.02.06)

コメント

onijiiです。

トップの写真がいいアングルですねえ。

えーっ!力神じゃなかったんですかー!!

てっきり力神だと思ってました!!!

この千鳥破風を覗くのは自分たち以外には

あり得ませんね。リスト訂正します。(笑)

中もご覧になったんですね。うらやましい。

閻魔様と奪衣婆像を見たいです。(笑)

肉眼ではよく見えないですからね。ズームで写真撮って家で拡大しないと判別は難しいです。薄暗いし。

建てられたのは幕末ですが、普通の人はカメラも望遠鏡も持ってない時代に、こんな所を見る人は居なかったんではないですか。

脱衣婆は居なかった様な感じですね。

良く見たら左後ろにいたの奪衣婆ですね。ちゃんと見ないとダメですね。

こちらのお寺さんの木鼻の獅子 変わったシグサをしているのを紹介して頂きました

手をあわせている仕草、招き猫の様な仕草、など

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1683932106338872&set=pcb.1683922623006487&locale=ja_JP

胴羽目彫刻は在りませんが、近くに行ったら参拝しようと思います。

ここの獅子は面白いですね。写真チェックしたら獅子が拝んでる写真とか撮ってましたが、この頃はあまり興味を感じなかったのかスルーしてしまってました。

多分、中入ってもOKだと思うので、近くに行った際には脱衣婆の写真も撮って来てくださいね。