長野県

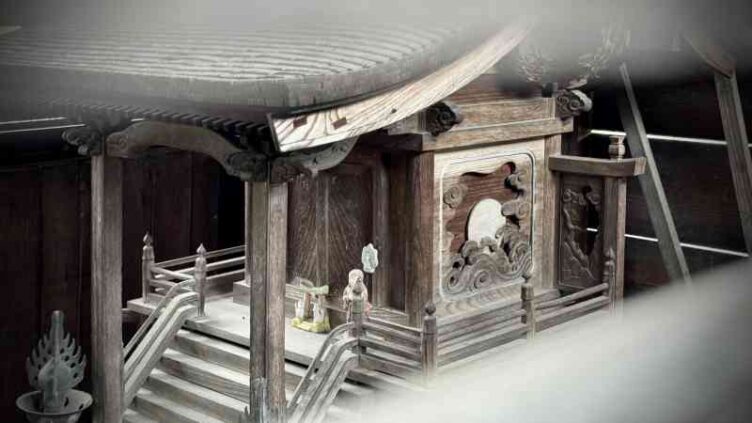

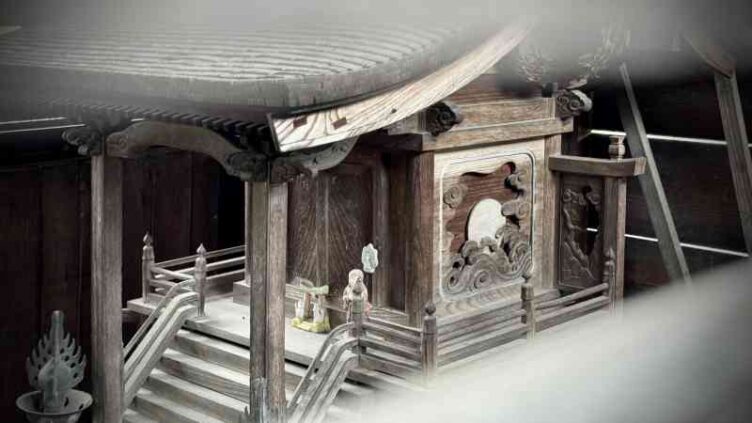

長野県 波に月 [長慶寺境内社] 長野県

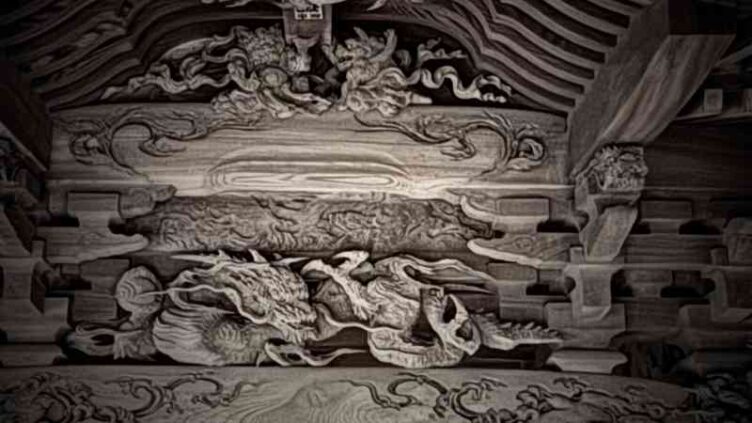

令和七年九月上旬 長野県佐久市の長慶寺に参詣しました。お目当ては社号不明の境内社。鳥居の扁額にも社号はありませんでした。あまり 人が参拝している形跡はありません。中は物置状態ですね。火焔宝珠と置いてある狐から推して 稲荷だと思われます。覆屋...

長野県

長野県  長野県

長野県  長野県

長野県  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣  神社仏閣

神社仏閣