令和七年六月中旬 埼玉県秩父市の秩父神社に参拝しました。其の一からの続きです。

崇神天皇御代(BC97-BC30)創建

天正二十年(1592)現社殿造営

御祭神 八意思兼命 知知夫彦命 天之御中主神 秩父宮雍仁親王

御本殿には残念ながら胴羽目彫刻はありません。

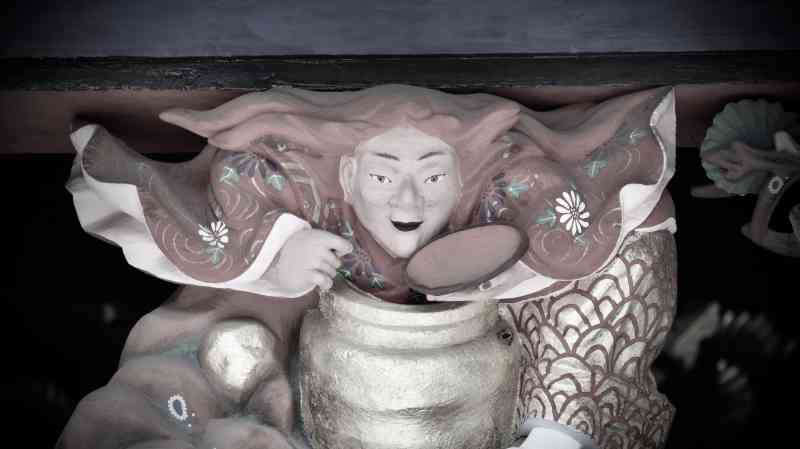

海老虹梁の下には釣竿を構える呂尚。

殷の重臣であった姫昌(後の文王)は 狩の途中 釣りをしている呂尚を見て「そんな真っ直ぐな針で何が釣れるのか」と尋ねた。すると「私は天下を釣ろうとしている」と呂尚は答えた。姫昌は「我が祖父(太公)の代から待ち望んでいた逸材だ」と喜び 呂尚を軍師に招いた

と言う逸話で知られ 太公望とも呼ばれます。

二重虹梁間には つなぎの龍。こちらも左甚五郎彫という事です。

こちら↓は塗り直される前の龍。確かに色が寂れてはいましたが こちらのが良かったかも。。。

背面に回ります。

脇障子には許由と巣父がありました。こちらは尭帝に帝位を譲ろうと言われ拒絶した高士 巣父。

巣父は牛に水を飲ませようと川に向かいました。川に到着すると 尭帝に帝位を譲ろうと言われた許由が「耳が穢れた」と言って 自分の耳を洗っていました。巣父は「牛に汚れた水を飲ませるわけにはいかぬ」と立ち去ったと云います。

滝で耳を洗うのは許由です。堯帝が帝位を譲ろうと申し出るが 潁水のほとりにおもむき「汚らわしいことを聞いた」と その流れで自分の耳をすすぎ 箕山に隠れてしまったといいます。

魔神ブウみたい…

御本殿左面です。こちらにも龍がいます。

海老虹梁の下には 西王母から生命を司る蟠桃を三つ盗んで八百年生きた と言われる 東方朔がありました。

それにしても派手な衣装です。

幣殿と拝殿の裏側です。

幣殿左には福神相撲がありました。

三福神の相撲は歌麿なども描いていて 小物や刀の鍔などにもあしらわれる吉祥図柄。登場人物は定まっていない様ですが ここでは袋と小槌 頭の長い姿から 大黒天と布袋尊が福禄寿の行司で相撲を取っている様です。

反対側のこの部分には雷さまがありましたから この部分は神さま枠なのかも… それにしてもコチラも派手な衣装です。

中央は 張果老の瓢箪から駒。

老と呼ぶには若く見えますが 若返る事も出来たらしいです。瓢箪から駒は日本のみの設定。瓢箪ちっちぇ。

その隣は剣に乗り波間を進む鍾離権。

八仙の一で 曲亭馬琴は上利剣と同一人物だと言っていますし 北斎も剣乗り仙人を上利剣として描いています。

拝殿背面奥は 鯉乗り仙人の琴高。

琴の名人で ある日弟子に龍子を捕えると言い残して水の中に入って行き 約束の日に鯉の背に乗って水中から現れたという イミフな行動で知られた人です。仙人は皆そうですが…

拝殿拝殿手前は鶴仙人の費長房。

こちら↓は塗り直される前。模様などはある程度忠実に再現されていますが 色はかなり大胆な変更がなされています。

仙人になる為の試練に挫折したが 人間界に戻ってからも 万病を治癒したり あらゆる鬼神を使役懲罰したり という能力は失う事がなかった という ある意味良いとこ取りの人。

拝殿左面は鳳凰でした。

額殿にも素晴らしい彫り物がありました。其の三に続きます。

刺青師・龍元

066-02(2025.10.26)

コメント